圆环上的粒子

???

环上的粒子

我们考虑一个周期性的一维空间,在其中走过一定距离$L$的整数倍后便会回到出发点,我们称其为周期性边界条件,或者说,我们是在处理一个半径为$R=\frac{L}{2\pi}$的圆环。在这样条件下的量子系统会有什么行为?

自由粒子

首先考虑自由粒子,哈密顿量为

$$H=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}.$$

换成圆环坐标,即令$x=R\theta$,有

$$H=-\frac{\hbar^2}{2mR^2}\frac{d^2}{d\theta^2}.$$

此时其可以解释为以$I=mR^2$为转动惯量的平面转子,$L_z=-i\hbar\frac{d}{d\theta}$为垂直转动平面方向的角动量算符。(一个平移对称的问题转化成了一个旋转对称的问题)

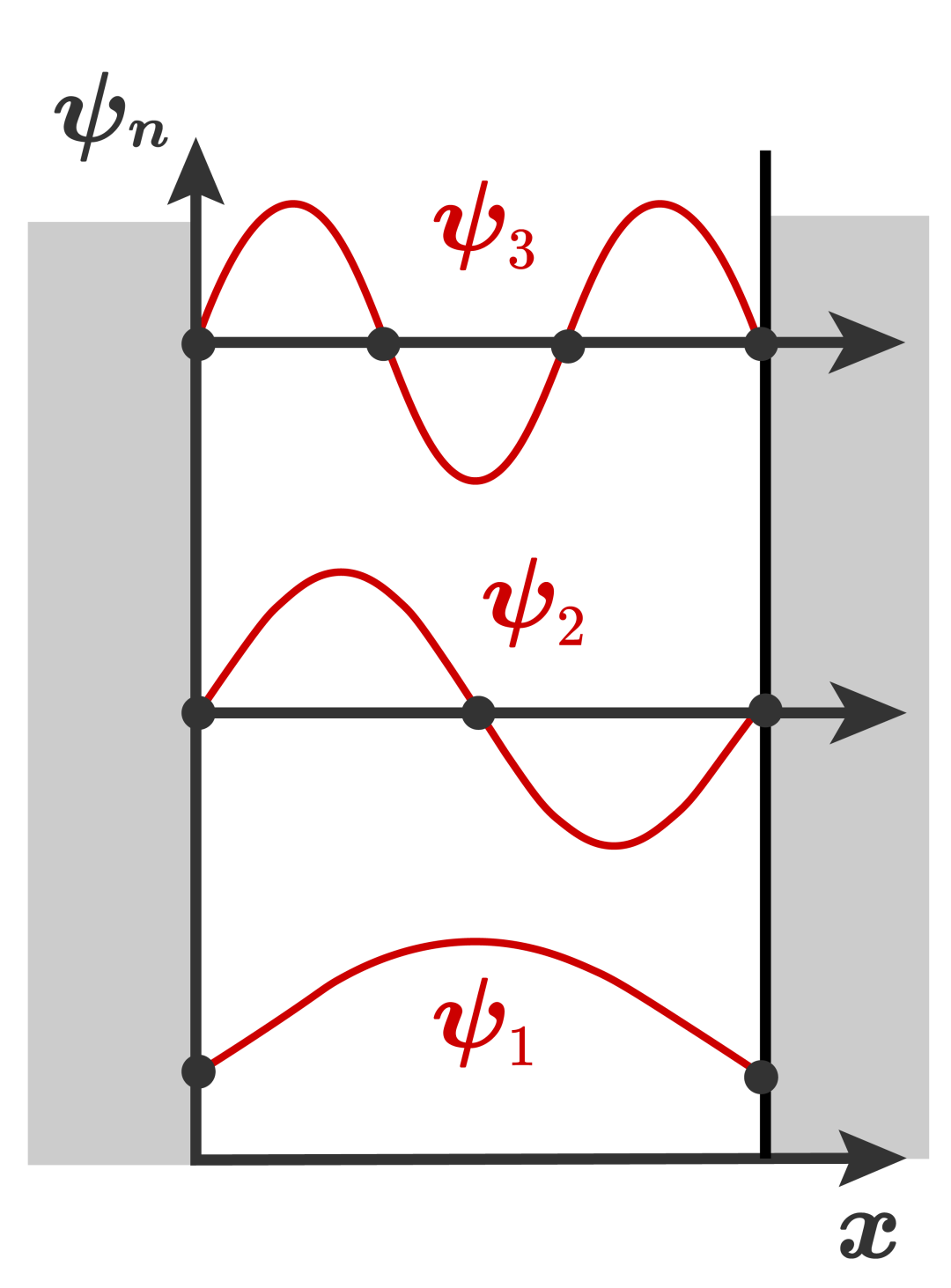

本征能量$E$对应的解为:

$$\psi(\theta)=Ae^{in\theta}+Be^{-in\theta},$$

其中$n=\frac{2IE}{\hbar^2}$。由周期性边界条件$\psi(0)=\psi(2\pi)$,$n$必须为整数,这给出离散的能量谱:

$$E=\frac{n^2\hbar^2}{2I},\quad n\in\mathbb{Z}.$$

而归一化要求

$$|A|^2+|B|^2=\frac{1}{2\pi},$$

除此之外对系数没有更多的限制条件,这意味着任意满足上式的波函数$\psi_{(A,B)}$都是本征能量$E$对应的解,能量存在二重简并,这显然来自于一对动量大小相等左行/右行波(顺时针/逆时针转动)。$L_z$与哈密顿量对易,由于系统不存在其它对称性,它和哈密顿量的共同本征态是唯一确定的。

$L_z$的本征值和本征态容易求得,得到共同本征态和相应本征值:

$$

\begin{aligned}

\psi_n(\theta)&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{in\theta},\\

E_n&=\frac{n^2\hbar^2}{2mR^2},\\

L_{z,n}&=n\hbar,

\end{aligned}

n=0,\pm 1,\pm 2,\ldots

$$

上述所有波函数的模方都是常函数$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$,这意味着(角)位置完全不确定,这正是(角)动量本征态应当具有的性质。

值得注意的是$n=0$的解$\psi_0(\theta)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$是一个合法的归一化解,尽管它对应的能量为$0$。在如无限深势阱的问题中之所以要舍去零能解,是因为在那里零能波函数处处为零,而此处是一个可归一化的非零函数(得益于周期性边界条件)。物理上看,圆环零能解不仅位置概率密度是常函数,本身也是常函数,“不包含运动”(动量本征值为零),能量自然应该是零。

周期性的正则坐标,量子化的正则动量

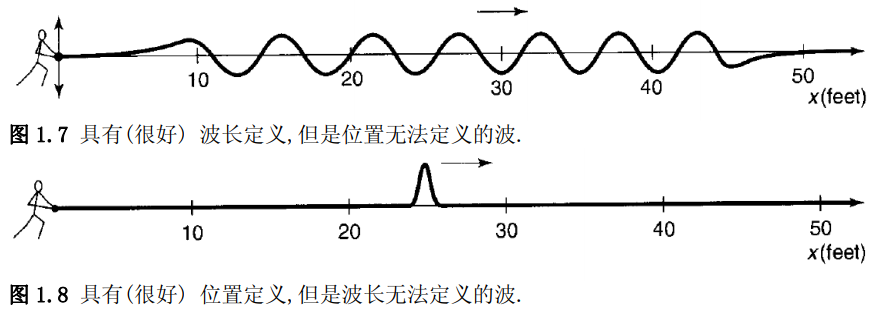

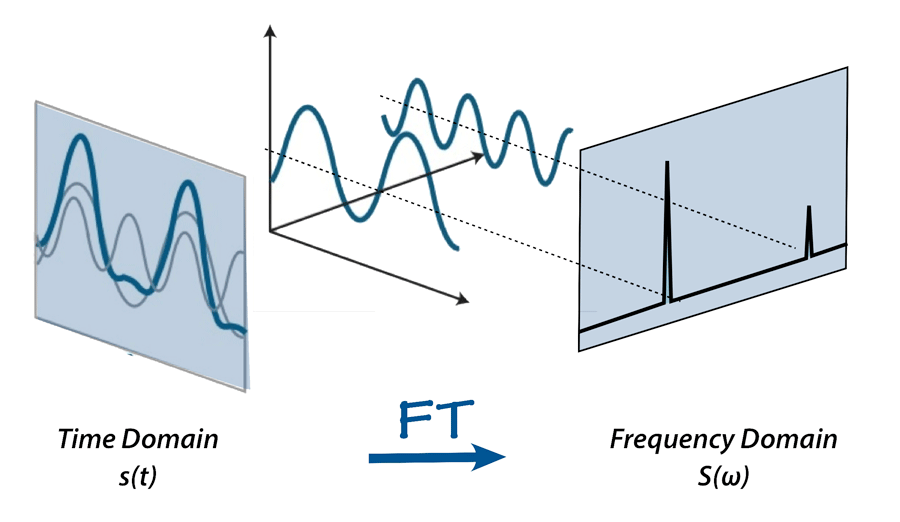

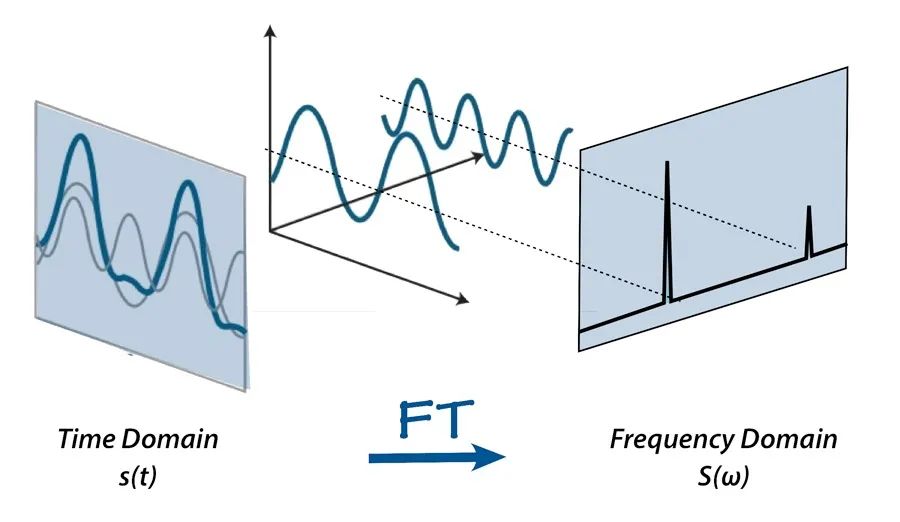

注意到,虽然位置仍是连续变化的,但对应的动量却是离散的。做(离散)傅里叶变换,得到动量表象下的本征函数为:

$$

\begin{aligned}

\phi_n(l)&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{2\pi}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{in\theta}e^{-il\theta}d\theta\\

&=\delta_{nl}.

\end{aligned}

$$

即是说周期性的角位置,必然对应量子化的角动量。

环上粒子的能量本征值形式上和无限深势阱中的粒子很像,但性质大不相同。考虑如下叠加态:

$$\psi_1-\psi_{-1}\propto\sin(\theta),$$

其对应的动量波函数是两个尖峰的叠加$\delta_{1,l}-\delta_{-1,l}$,而无限深势阱的基态$\sin(\frac{n\pi x}{L})$对应的动量波函数是一个连续的分布(自行验证,连泡利也曾在这个问题上犯错)。

能量本征态的完备性

要证明能量本征态的完备性,即证明

$$\sum_{n=0,\pm 1,\ldots}|n\rangle\langle n|=\mathbb{1},$$

坐标表象下即

$$

\begin{aligned}

\sum_{n=0,\pm 1,\ldots}\langle\theta|n\rangle\langle n|\theta^{'}\rangle &=\delta(\theta-\theta^{'}),\\

\frac{1}{2\pi}\sum_{n=0,\pm 1,\ldots}e^{in(\theta-\theta^{'})}&=\delta(\theta-\theta^{'}),

\end{aligned}

$$

可以从复平面的几何图像上看出上式的成立性。

环上的$\delta$势

假设在$\theta=\pi$处存在一$\delta$势,$V(\theta)=\gamma\delta(\theta-\pi)$,我们沿用之前的方法求解该问题。

我们已经知道一维$\delta$势的通解为

$$

\begin{cases}

\psi(\theta)=Ae^{ik\theta}+Ce^{-ik\theta} & \theta < \pi,\\

\psi(\theta)=Be^{ik\theta}+De^{-ik\theta} & \theta > \pi,\\

\end{cases}

$$

由周期性边界条件,

$$

\begin{aligned}

A+C&=Be^{ik2\pi}+De^{-ik2\pi},\\

A-C&=Be^{ik2\pi}-De^{-ik2\pi},

\end{aligned}

$$

有$A=Be^{ik2\pi}$,$C=De^{-ik2\pi}$。由$\theta=\pi$处的连接条件,

$$

\begin{aligned}

Ae^{ik\pi}+Ce^{-ik\pi}&=Be^{ik\pi}+De^{-ik\pi},\\

Be^{ik\pi}-De^{-ik\pi}-Ae^{ik\pi}+Ce^{-ik\pi}&=\frac{2I\gamma}{\hbar^2}\left(Ae^{ik\pi}+Ce^{-ik\pi}\right),

\end{aligned}

$$

即

$$

\begin{aligned}

Be^{ik3\pi}+De^{-ik3\pi}&=Be^{ik\pi}+De^{-ik\pi},\\

Be^{ik\pi}-De^{-ik\pi}-Be^{ik3\pi}+De^{-ik3\pi}&=\frac{2I\gamma}{\hbar^2}\left(Be^{ik3\pi}+De^{-ik3\pi}\right),

\end{aligned}

$$

有

$$

\begin{aligned}

Be^{ik3\pi}+De^{-ik3\pi}&=Be^{ik\pi}+De^{-ik\pi},\\

De^{-ik3\pi}-De^{-ik\pi}&=\frac{I\gamma}{\hbar^2}\left(Be^{ik3\pi}+De^{-ik3\pi}\right),

\end{aligned}

$$

若$k\in\mathbb{Z}$,有$A=B=-C=-D$。得到全域上的归一化解

$$

\begin{aligned}

\psi_k(\theta)&=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\left(e^{ik\theta}-e^{-ik\theta}\right)\\

&=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin(k\theta),

\end{aligned}

$$

其中忽略了一个整体相位因子$i$。由于$-k$和$k$对应的解只差一个整体相位因子(线性相关),以及解非零的要求,此处$k=1,2,\ldots$,不同于自由粒子。这组解对应的本征能量为

$$E_k=\frac{\hbar^2k^2}{2I},\quad k=1,2,\ldots$$

陈鄂生的《量子力学习题与解答》在求解初期就直接假设了$k$为整数,得到了上述的本征态。并且这组解的性质与$\delta$势的强度$\gamma$无关。然而,还存在其它的解。

若$k\notin\mathbb{Z}$,则

$$B=D\frac{e^{-ik\pi}-e^{-ik3\pi}}{e^{ik3\pi}-e^{ik\pi}},$$

耐心整理得到

$$\tan(k\pi)=\frac{iI\gamma}{\hbar^2},$$

上式要成立则左端为纯虚数,即$k$为纯虚数,令$k=i\kappa$,有

$$\tanh(\kappa\pi)=\frac{I\gamma}{\hbar^2},$$

$\tanh$函数的值域为$(-1,1)$,只要适当选取$\delta$势的强度$\gamma$就有对应$E < 0$的解

$$E_\kappa=-\frac{\hbar^2\kappa^2}{2I} < 0,\quad \gamma\in(-\frac{\hbar^2}{I},\frac{\hbar^2}{I}).$$

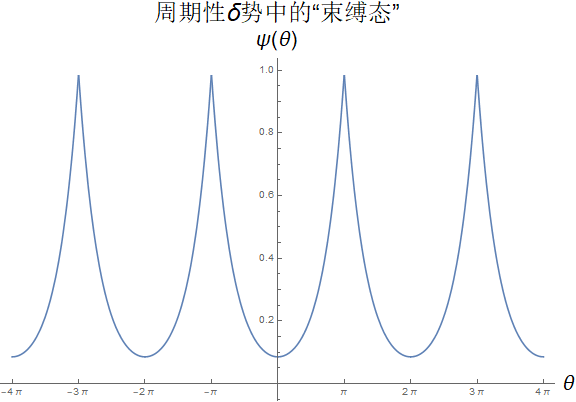

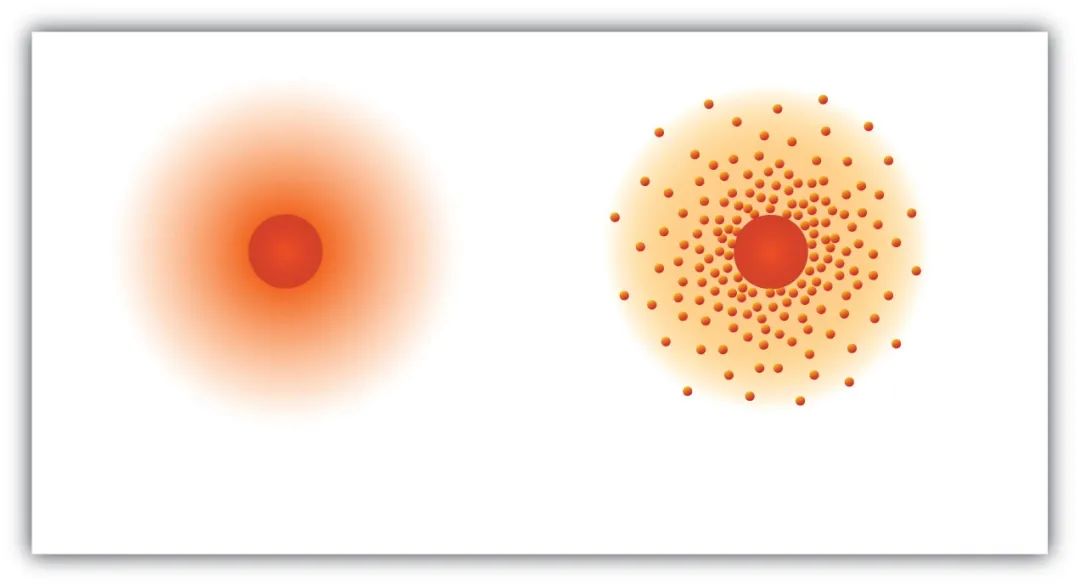

尽管并没有无穷远可供其波函数衰减至零,我们仍称其为束缚态,对应归一化波函数为

$$

\psi_\kappa(\theta)=\sqrt{\frac{2\kappa}{2\kappa\pi+\sinh(2\kappa\pi)}}

\begin{cases}

\cosh(\kappa\theta), & 0\leq\theta\leq\pi,\\

\cosh[\kappa(\theta-2\pi)], & \pi < \theta\leq 2\pi,

\end{cases}

$$

束缚态波函数图像如上图所示。

注意到该束缚态的存在与$\kappa$,进而与$\gamma$的正负无关,而只与$\gamma$的绝对值有关。这意味着在圆环上,即便是$\delta$势垒也可以存在束缚态!

束缚态的力学量分布

平均角位置为

$$

\begin{aligned}

\langle\theta\rangle&=\int_0^{2\pi}\theta\left|\psi(\theta)\right|^2d\theta\\

&=\frac{2\kappa}{2\kappa\pi+\sinh(2\kappa\pi)}\left(\int_0^\pi\theta\cosh^2(\kappa\theta)d\theta+\int_\pi^{2\pi}\theta\cosh^2[\kappa(\theta-2\pi)]d\theta\right)\\

&=\pi,

\end{aligned}

$$

这一结果是显然的。而平均角动量为

$$

\begin{aligned}

\langle p_\theta\rangle&=\int_0^{2\pi}\psi^*(\theta)(-i\hbar\frac{d}{d\theta})\psi(\theta)d\theta\\

&=-\frac{i\hbar\kappa^2}{2\kappa\pi+\sinh(2\kappa\pi)}\left(\int_0^\pi\sinh(2\kappa\theta)d\theta+\int_\pi^{2\pi}\sinh[2\kappa(\theta-2\pi)]d\theta\right)\\

&=0,

\end{aligned}

$$

可见,其确实具有束缚态的特征。

角位置不确定性为

$$

\begin{aligned}

\sigma_\theta&=\sqrt{\langle\theta^2\rangle-\pi^2}\\

&=\sqrt{\frac{1}{2\kappa^2}+\frac{2\pi(\kappa^2\pi^2-3)}{3\kappa[2\kappa\pi+\sinh(2\kappa\pi)]}}

\end{aligned}

$$

角动量不确定性为

$$

\begin{aligned}

\sigma_{p_\theta}&=\sqrt{\langle p_\theta^2\rangle-0}\\

&=\sqrt{-\frac{2\hbar^2\kappa^3}{2\kappa\pi+\sinh(2\kappa\pi)}\left(\int_0^\pi\cosh^2(\kappa\theta)d\theta+\int_\pi^{2\pi}\cosh^2[\kappa(\theta-2\pi)]d\theta\right)}\\

&=\sqrt{-\hbar^2\kappa^2}???

\end{aligned}

$$

像普通的一维$\delta$势中一样,我们又一次遭遇了二阶导数发散带来的问题。补充$\theta=\pi$处发散项的贡献,有

$$

\begin{aligned}

\sigma_{p_\theta}^2&=\langle p_\theta^2\rangle-0\\

&=-\frac{2\hbar^2\kappa^3}{2\kappa\pi+\sinh(2\kappa\pi)}\left(\int_0^\pi\cosh^2(\kappa\theta)d\theta+\int_\pi^{2\pi}\cosh^2[\kappa(\theta-2\pi)]d\theta\right)\\

&+\frac{4\hbar^2\kappa^2}{2\kappa\pi+\sinh(2\kappa\pi)}\int_{\pi^-}^{\pi^+}\cosh(\kappa\theta)\sinh(\kappa\theta)\delta(\theta-\pi)d\theta\\

&=\hbar^2\kappa^2\left(1-\frac{4\kappa\pi}{2\kappa\pi+\sinh(2\kappa\pi)}\right)\geq 0

\end{aligned}

$$

$\sigma_\theta\sigma_{p_\theta}=$

一维$\delta$势问题

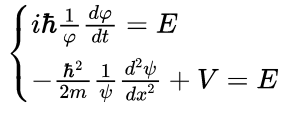

近日,一位长尾科技社群群友提出了一个关于$\delta$势中粒子能量的问题,细想之下我感到还是有些微妙的。故整理出此文。我们首先来求解势的薛定谔方程。

定态薛定谔方程

一维单$\delta$势的哈密顿量为

$$H=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+\gamma\delta(x),$$

它描述了一个在$x=0$处趋于无穷的势,发散的方向取决于“强度”$\gamma$的正负:正即为

$\delta$势垒,负即为$\delta$势阱。它的奇异性是显而易见的,定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}+\gamma\delta(x)\psi(x)=E\psi(x),$$

等式右边的能量本征值$E$是个有限的数,而左边却包含发散的$\delta$函数。为了让等式成立,必须有一个相反的发散来“抵消”——能量本征函数的一阶导数必须在势阱处突变,使二阶导数发散。

$\delta$函数的准确含义只能在积分下理解

$$\int_{a}^{b}f(x)\delta(x-x_0)dx=f(x_0),\quad a< x_{0},b> x_0.$$

这也正是我们将用来求解$\delta$势问题的方法。对定态薛定谔方程两边同时积分,积分区域包含$\delta$势所在的$x=0$,并取积分上下限趋于$0$的极限:

$$\lim_{\epsilon\to 0}-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{d\psi}{dx}|_{x=\epsilon}-\frac{d\psi}{dx}|_{x=-\epsilon}\right)+\gamma\psi(0)=\lim_{\epsilon\to 0}E\int_{-\epsilon}^{\epsilon}\psi(x)dx,$$

右边极限为零,而左边包括能量本征函数在$x=0$处的右导数与左导数之差,正如预期的那样,一阶导数发生了突变:

$$\psi'(0^+)-\psi'(0^-)=\frac{2m\gamma}{\hbar^2}\psi(0).$$

结合波函数连续的条件

$$\psi(0^+)=\psi(0^-),$$

我们已经清楚了波函数在$\delta$势处的行为,接下来需要求解$\delta$势外的“自由区域”的行为。

在$x\neq 0$区域,定态薛定谔方程变成

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}=-\frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x),$$

容易求得其通解为:

$$\psi(x)=\begin{cases}Ae^{ikx}+Ce^{-ikx} & x<0, \\ Be^{ikx}+De^{-ikx} & x>0,\end{cases}$$

其中“角波数”$k=\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$。上文的分析告诉我们在连接处$x=0$有:

$$\psi'(0^+)-\psi'(0^-)=ik(B-D)-ik(A-C)=\frac{2m\gamma}{\hbar^2}\psi(0)=\frac{2m\gamma}{\hbar^2}(A+C)$$

即

$$ik(B-A)=\frac{m\gamma}{\hbar^2}(A+C),$$

散射态

若$k$是实数,即$E>0$,则上述波函数在无穷远处非零,问题转化为散射问题。在散射问题中,我们考虑一个平面波会怎样被散射,要得到一般波函数的散射则只需将平面波叠加起来。设平面波从左边入射,其伴随有反射波和透射波,即令$A=1$,$B=t$(transmission),$C=r$(reflection),$D=0$(仅在一边入射):

$$\psi_k(x)=\begin{cases}e^{ikx}+re^{-ikx} & x<0 \\ te^{ikx} & x>0\end{cases}$$

解得满足$x=0$处连接条件的系数为:

$$t=\frac{1}{1-\frac{m\gamma}{i\hbar^2k}},\quad r=\frac{1}{\frac{i\hbar^2k}{m\gamma}-1}.$$

注意到$t-r=1$,分段波函数可统一写为

$$\psi_k(x)=e^{ikx}+re^{ik|x|}$$

可以验证其关于波数满足狄拉克正交归一关系:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\psi_{k_1}^*(x)\psi_{k_2}(x)dx=2\pi\delta(k_1-k_2).$$

由于不可正常归一化,此时$\left|\psi(x)\right|^2$已失去位置概率密度的意义,我们转而考察概率流密度。概率流密度定义为

$$\begin{aligned}j&=\frac{1}{2m}\left(\psi^*p\psi-\psi p\psi^*\right)\\&=-\frac{i\hbar}{2m}\left(\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial x}-\psi\frac{\partial\psi^*}{\partial x}\right)\end{aligned}$$

我们分别计算入射波、反射波和透射波对应的概率流密度:

$$\begin{aligned}j_\text{入射}&=-\frac{i\hbar}{2m}\left[e^{-ikx}(ik)e^{ikx}-e^{ikx}(-ik)e^{-ikx}\right]\\&=\frac{\hbar k}{2m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}j_\text{透射}&=-\frac{i\hbar}{2m}\left[t^*e^{-ikx}(ikt)e^{ikx}-te^{ikx}(-ikt^*)e^{-ikx}\right]\\&=\frac{\hbar k}{2m}|t|^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}j_\text{反射}&=-\frac{i\hbar}{2m}\left[r^*e^{ikx}(-ikr)e^{-ikx}-re^{-ikx}(ikr^*)e^{ikx}\right]\\&=-\frac{\hbar k}{2m}|r|^2\end{aligned}$$

满足概率守恒:$j_\text{入射}+j_\text{反射}=j_\text{透射}$。概率流密度是常函数,散度(一维情况就是$\frac{\partial j}{\partial x}$)为零,则概率密度不随时间变化,这正是定态的特征。

透射概率为

$$\begin{aligned}T&=\frac{\left|j_\text{透射}\right|}{\left|j_\text{入射}\right|}=\left|t\right|^2\\&=\frac{1}{1-\frac{m\gamma}{i\hbar^2k}}\frac{1}{1+\frac{m\gamma}{i\hbar^2k}}\\&=\frac{1}{1+\frac{m^2\gamma^2}{\hbar^4k^2}}\end{aligned},$$

反射概率为

$$\begin{aligned}R&=\frac{\left|j_\text{反射}\right|}{\left|j_\text{入射}\right|}=\left|t\right|^2\\&=-\frac{1}{\frac{i\hbar^2k}{m\gamma}-1}\frac{1}{\frac{i\hbar^2k}{m\gamma}+1}\\&=\frac{1}{1+\frac{\hbar^4k^2}{m^2\gamma^2}}\end{aligned},$$

满足$T+R=1$。

我们再来求解束缚态。

束缚态

束缚态的条件是波函数在无穷远处要趋于零,由通解

$$\psi(x)=\begin{cases}Ae^{ikx}+Ce^{-ikx} & x<0, \\ Be^{ikx}+De^{-ikx} & x>0,\end{cases}$$

即要求$k$有虚部,才能有在无穷远趋于零的实指数函数。由于能量本征值$E$是实数,$k=\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}\notin\mathbb{R}$只能当$E<0$时取纯虚数。令$\kappa=-ik>0$,由无穷远边界条件,束缚态通解为

$$\psi_\kappa(x)=\begin{cases}Ce^{\kappa x} & x<0, \\ Be^{-\kappa x} & x>0,\end{cases}$$

由$x=0$处连续条件和归一化有

$$\psi_\kappa(x)=\begin{cases}\sqrt{\kappa}e^{\kappa x} & x\leq0, \\ \sqrt{\kappa}e^{-\kappa x} & x>0,\end{cases}$$

且其对应的能量$E$不再像散射态中为任意正数,而是由

$$ik(B-A)=\frac{m\gamma}{\hbar^2}(A+C),\quad A=0,B=C=\sqrt{\kappa}$$

得

$$\kappa=-\frac{m\gamma}{\hbar^2}$$

$$E=\frac{\hbar^2 k^2}{2m}=-\frac{m\gamma^2}{2\hbar^2}$$

$\kappa>0$要求$\gamma<0$,即仅在$\delta$势阱,而非势垒中存在束缚态,这符合直觉。解得的本征能量和能量本征函数中都没有标志着能级的变量$n$,即$\delta$势阱中只存在一个束缚态。

尝试从物理上理解这一点:更高的能级意味着更短的波长、更强的振荡(波函数有更多节点),而$\delta$势阱中经典允许区仅有$x=0$一点,波函数几乎完全处于$E< V$的经典禁区,其中波函数只能指数衰减而无法振荡,无法容许更高激发态的存在。

能量问题

束缚态能量为负是什么意思呢?其实重要的是和无穷远处势能的大小关系,而势能的零点是可以任意选取的,上面只是把零点选为无穷远处而已。若平移一个量$V_0$,

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}+\gamma\delta(x)\psi(x)+V_0\psi(x)=E\psi(x),$$

移项,相当于在上面求解的$\delta$势中,把$E$代换成$E-V_0$,解得

$$E-V_0=-\frac{m\gamma^2}{2\hbar^2},$$

$$E=V_0-\frac{m\gamma^2}{2\hbar^2},$$

可见“负能量”只意味着

$$E< V(\pm\infty)=\gamma\delta(\pm\infty)+V_0=V_0.$$

经典地看,就是束缚态粒子运动到有限远处就会耗尽动能,被吸引势拉回去(虽然$\delta$势中几乎处处是经典禁区,根本没有经典可言!)。

另一方面,由$\delta$函数的积分性质,简单的计算给出势能期望值为:

$$\langle V\rangle=\gamma\kappa=-\frac{m\gamma^2}{\hbar^2}.$$

进而可以求出动能期望值

$$\begin{aligned}\langle T\rangle&=\frac{1}{2m}\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*(x)p^2\psi(x)dx\\&=-\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*(x)\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2}dx\\&=-\frac{\hbar^2\kappa^3}{m}\int_{-\infty}^{0}e^{2\kappa x}dx\\&=-\frac{\hbar^2\kappa^2}{2m}=-\frac{m\gamma^2}{2\hbar^2}< 0???\end{aligned}$$

要得到正确结果,我们必须把$x=0$处一阶导数的突变考虑进来

$$\psi'(0^+)-\psi'(0^-)=-2\kappa^{3/2}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2}&=\kappa^{5/2}e^{-\kappa|x|}\\&\to\kappa^{5/2}e^{-\kappa|x|}-2\kappa^{3/2}\delta(x),\end{aligned}$$

则有

$$\begin{aligned}\langle T\rangle&=-\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*(x)\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2}dx\\&=-\frac{\hbar^2\kappa^3}{m}\int_{-\infty}^{0}e^{2\kappa x}dx+\frac{\hbar^2\kappa^2}{m}\\&=\frac{\hbar^2\kappa^2}{2m}=\frac{m\gamma^2}{2\hbar^2}.\end{aligned}$$

其它力学量

显然,对这样一个束缚态,有$\langle x\rangle=0$,$\langle p\rangle=0$。而不确定度

$$\begin{aligned}

\sigma_x^2&=\langle x^2\rangle-\langle x\rangle^2

\\&=\int_{-\infty}^{\infty}x^2\left|\psi(x)\right|^2dx\\

&=\kappa\int_{-\infty}^{0}x^2e^{2\kappa x}dx\\

&=\frac{1}{4\kappa^2}\\\\

\sigma_p^2&=\langle p^2\rangle-\langle p\rangle^2\\

&=-\hbar^2\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*(x)\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2}dx\\

&=2m\langle T\rangle\\

&=\hbar^2\kappa^2\\\\

\sigma_x\sigma_p&=\frac{\hbar}{2}

\end{aligned}$$

可见,束缚在$\delta$势阱中的粒子处于位置和动量具有最小不确定性的状态。增大$\delta$势阱的强度$\gamma$可以减小位置不确定性,但动量不确定性将随之增大。 收起阅读 »

普朗克尺度和普朗克时间

1. 引言

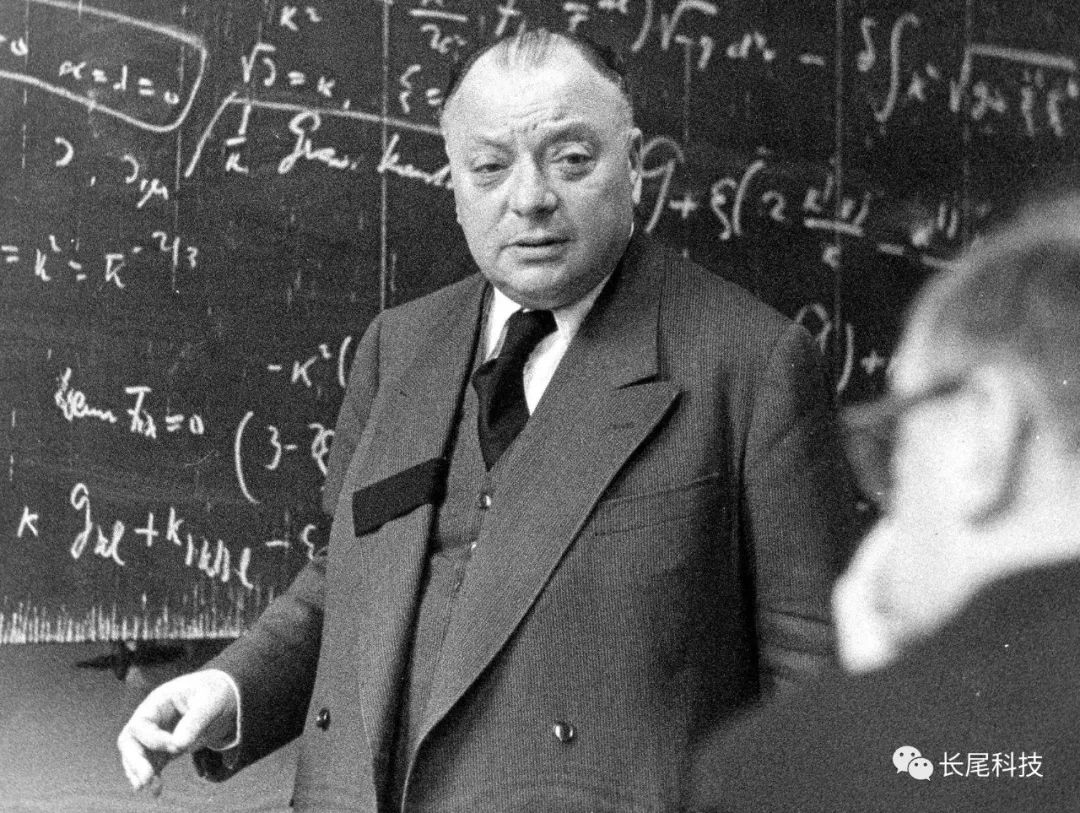

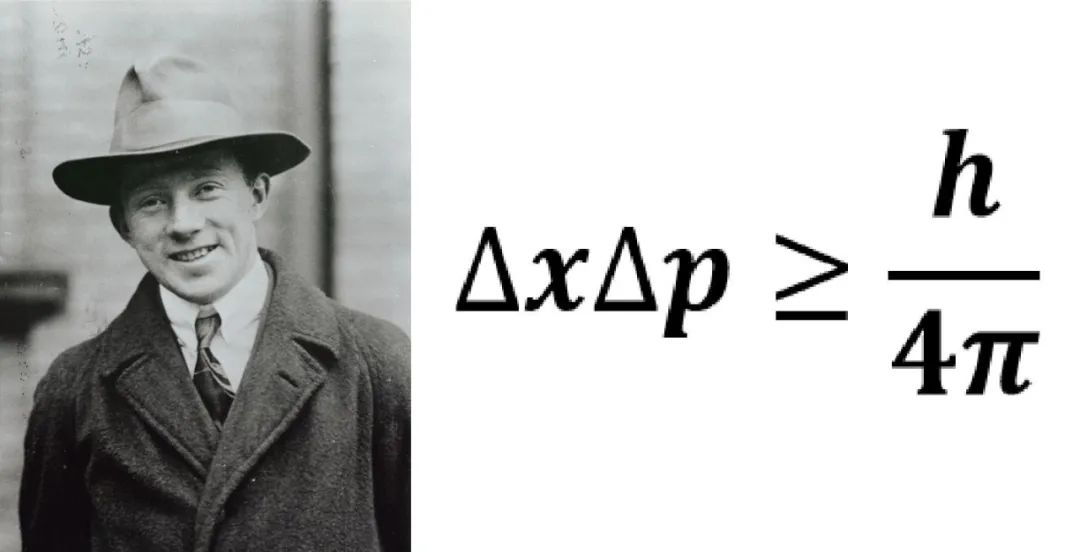

1899年,德国物理学家、量子理论的开山鼻祖马克斯·普朗克 (Max Planck) 提出了一套特殊的单位制。

他试图通过三个我们宇宙中的基本物理学常数:光速 ,约化普朗克常数 和牛顿引力常数 来构建长度、时间、质量、能量等基本物理量的基本单位,这些基本单位统称为普朗克量。

通过量纲分析,普朗克发现唯一可能的具有对应量纲的物理量为

普朗克时间 普朗克尺度 普朗克质量 普朗克能标

等等。单纯从数值上来看,这些普朗克量很“极端”,它们对应了极短的时间尺度,极短的空间尺度,极高的能量标度。

一种常见于科普文中的说法是它们都表征了我们这个宇宙中的某种“极限”数值。

例如普朗克时间和普朗克尺度是我们宇宙中时间和空间的最小不可分割单元,普朗克能标是我们宇宙中所能达到的最高能标,等等。

然而,这种说法其实是不正确的,或者至少是不严谨的。

我们接下来将从一些(至少看起来)更深刻的方面去考察普朗克量的真正含义。

一颗定心丸:本文仍然是科普文,为了通俗我们将放弃一些不必要的严格性并略去所有的公式推导,所以读者可以放心地看下去。

2. 普朗克量中的基本常数

首先我们来考察组成这些普朗克量的三个基本物理学常数:光速 ,约化普朗克常数 和牛顿引力常数 ,在国际单位制下它们的数值分别为

这三个常数在物理学中极其基本和重要,因为它们分别是相对论、量子力学和引力理论的代盐人。

2.1 光速

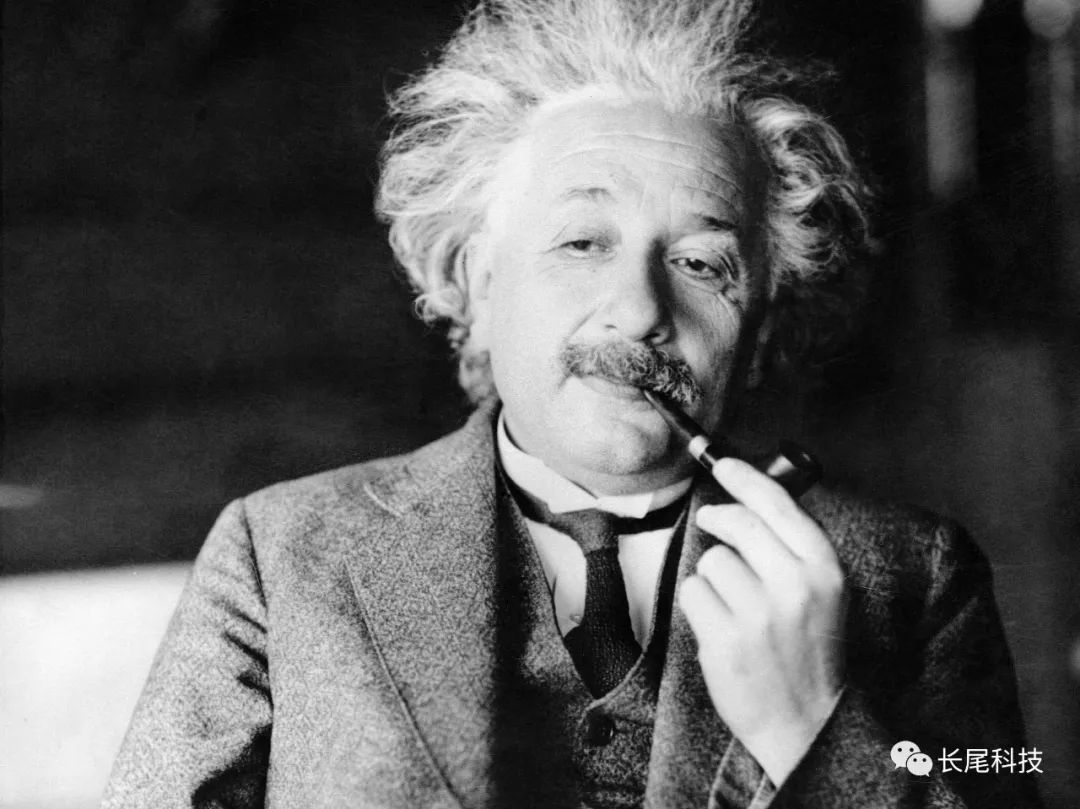

1905 年爱因斯坦建立了狭义相对论,完全地解决了麦克斯韦方程组和伽利略世界观之间的矛盾:时间和空间应该是平权的,它们随着惯性系的改变而一起 “协同地变换”。

狭义相对论最重要的一个假设就是光速大小不随观者变化,在所有的惯性系中光速都是一个常数。

从这个假设出发,我们能推出惯性系之间的时空坐标变换必须保持如下的四维时空间隔不变

进一步我们能推出惯性系之间时空坐标变换的定量关系,也就是洛伦兹变换。

狭义相对论的一个重要推论就是它统一了质量和能量的概念。对于一个质量为 的静止的物体,其能量 由质量和光速平方的乘积给出

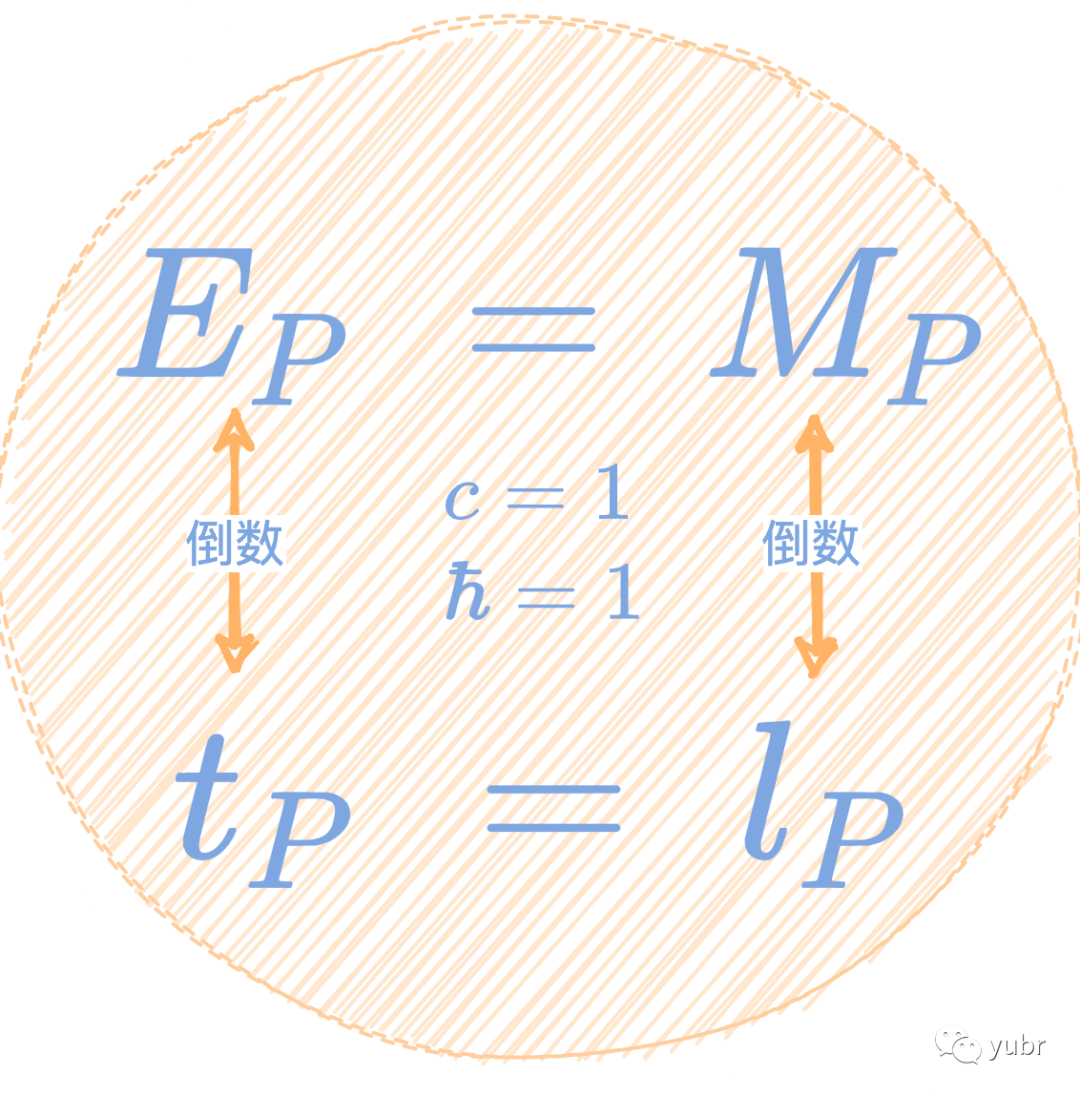

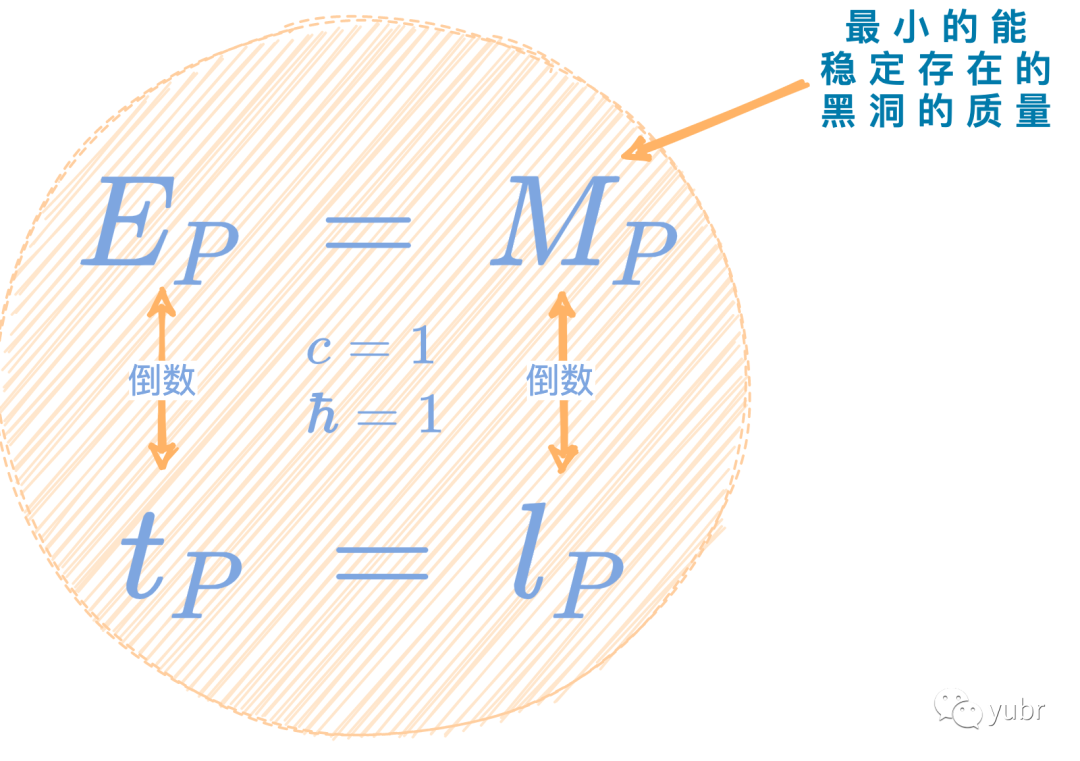

容易看出,上面定义的普朗克能标和普朗克质量之间也满足这样的关系

因为光速 是一个对所有惯性观者都不变的常数,所以谈到某个物体的质量和能量时我们完全可以将其视为一回事。

或者等价地,对能量的单位做一个重新标度 (rescale),我们可以将光速设为1,这就是所谓的自然单位制。

自然单位制的好处是所有的物理量的量纲都可以化为能量量纲的幂次,这对于标度估算极其方便。在自然单位制下,普朗克能标和普朗克质量就完全是一回事了,

同时,普朗克尺度和普朗克时间也完全是一回事了,因为普朗克尺度就是光在普朗克时间内走过的距离

2.2 普朗克常数

上面通过将光速设为 1,我们统一了普朗克能标和普朗克质量,也统一了普朗克时间和普朗克尺度,那么普朗克能标 (质量) 和普朗克时间 (尺度) 之间有什么关系呢?

这将不得不涉及到统治微观世界的量子理论。

1900年,为了解释黑体辐射的实验,普朗克假设黑体不能像经典物理中那样连续地辐射和吸收能量,对于角频率为 的电磁波,其辐射和吸收的最小能量单元为

其中 是一个和频率无关的极小常数,被称为约化普朗克常数。

普朗克的这种 “能量以 为基本单位进行量子化“ 的假设非常完美地解释了黑体辐射的实验曲线,并在之后成为了量子理论的开端。

1924年,德布罗意 (de Broglie) 提出实物粒子也具有波动性,其动量 和波长 之间的关系为

对于一个质量为 的实物粒子,我们总可以定义一个特征波长,被称为粒子的**康普顿波长 **(Compton wavelength)

康普顿波长的含义是:

如果我们将一个粒子的位置确定到它的康普顿波长以内,那么具有的能量涨落将大到足以再产生一个这样的粒子。

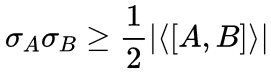

这是因为根据海森堡的不确定性关系,我们没法同时确定一个粒子的位置和动量 (能量),它的位置确定得越精确,其动量 (能量) 的不确定度就越大,它们不确定度的乘积大概是 的量级。

如果我们将一个粒子的位置准确到其康普顿波长以内,那么由此带来的能量不确定度将大于这个粒子的静止能量 ,这么大的能量足以从真空中再产生一个这样的粒子。

从康普顿波长的定义我们容易发现

普朗克尺度正是一个具有普朗克质量的粒子所具有的康普顿波长

或者从不确定关系的角度出发

当我们把时间确定到普朗克时间以内,其能量具有的不确定度将达到普朗克能标

出于和把光速设为 1 一样的原因,在自然单位制下我们也把约化普朗克常数设为1,这样普朗克能标 (质量) 和普朗克时间 (尺度)之间就成了简单的倒数关系

2.3 牛顿引力常数

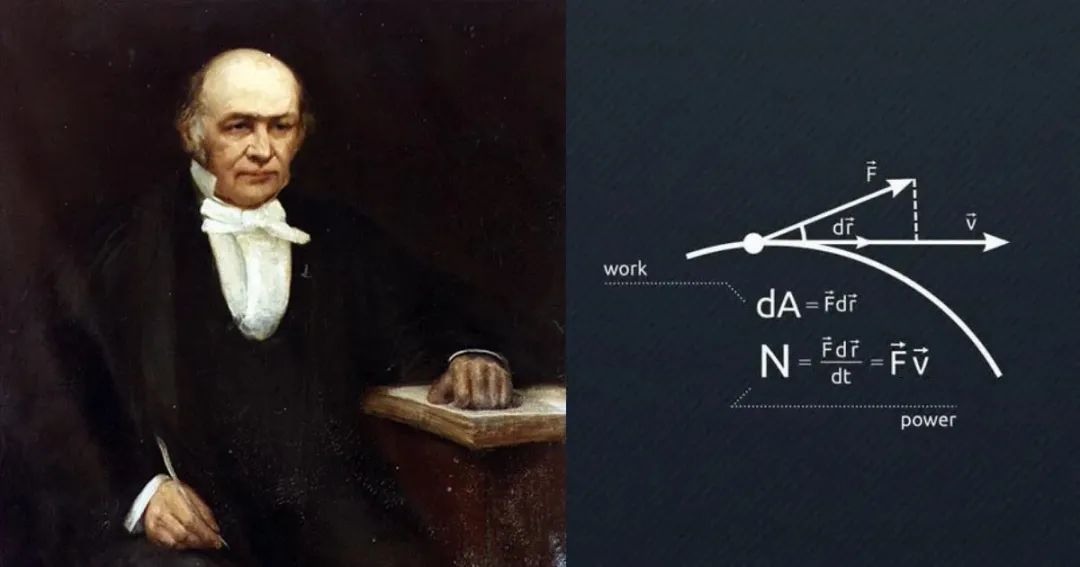

在经典物理时代,人们最引以为豪的成就就是能用同一个公式来计算天地万物之间的引力。

对于两个质量分别为 和 ,相距为 的质点,它们之间的引力由牛顿万有引力公式描述

其中的负号代表了吸引力, 是一个和物体性质无关的常数,被称为牛顿引力常数,它描述了物体间万有引力的强弱。

牛顿的引力理论在遇到强引力场时会失效,它被爱因斯坦的广义相对论所替代,在广义相对论中,引力被描述为时空的弯曲。

和牛顿时空观不同的是,广义相对论中的时空不再是物质演化的背景舞台,而是会影响物质的分布,反过来物质的分布也会影响时空的几何。

物质和时空交织耦合在了一起,“物质告诉时空如何弯曲,时空告诉物质如何运动”,物质和时空之间的这种 “爱恨情仇” 在定量上由爱因斯坦场方程描述

其中方程左边的 是爱因斯坦张量,它刻画了时空的几何性质,而方程右边的 是能动张量,它对应了物质的分布。

我们可以看到,在广义相对论中又一次出现了牛顿引力常数的身影,它现在刻画了物质和时空之间耦合的强度。

牛顿引力常数的再次出现是很自然的结果,因为在弱引力极限下,广义相对论必须要退化为牛顿的引力理论。所以有引力出现的地方,就必然有 。

我们在后面可以看到,这个描述引力的常数,究竟是如何同我们宇宙中的“极限”量——普朗克量联系起来的。

2.4 WHY?

上面我们通过分析组成普朗克量的三个基本常数,讨论了不同普朗克量之间的关系,我们发现它们其实都是互相等价的,知道了其中一个,也就知道了其他几个。

特别地,在自然单位制下,它们之间就是简单的相等或者倒数关系。

那么接下来,我们要问一个基本的问题:

Why?

为何通过 , 和 的幂次组合就能得到我们宇宙中的“极限”数值呢?

一种常见的 argument 是光速 ,约化普朗克常数 和牛顿引力常数 都是很基本的物理学常数,它们分别描述了相对论、量子力学和引力的基本性质,而这三个基本常数通过量纲分析能组合出的唯一具有正确量纲的量就是上面列出的这些普朗克量。

这样的解释充其量只能说明普朗克量也应该是很基本的物理量,并且很有可能同时蕴含了量子理论和引力的信息,但并没有回答问题的本质

它们为何是我们宇宙中的“极限"量?

在接下来的两节中,我们将分别从引力和量子场论的角度,来考察普朗克量的“极限”之处。

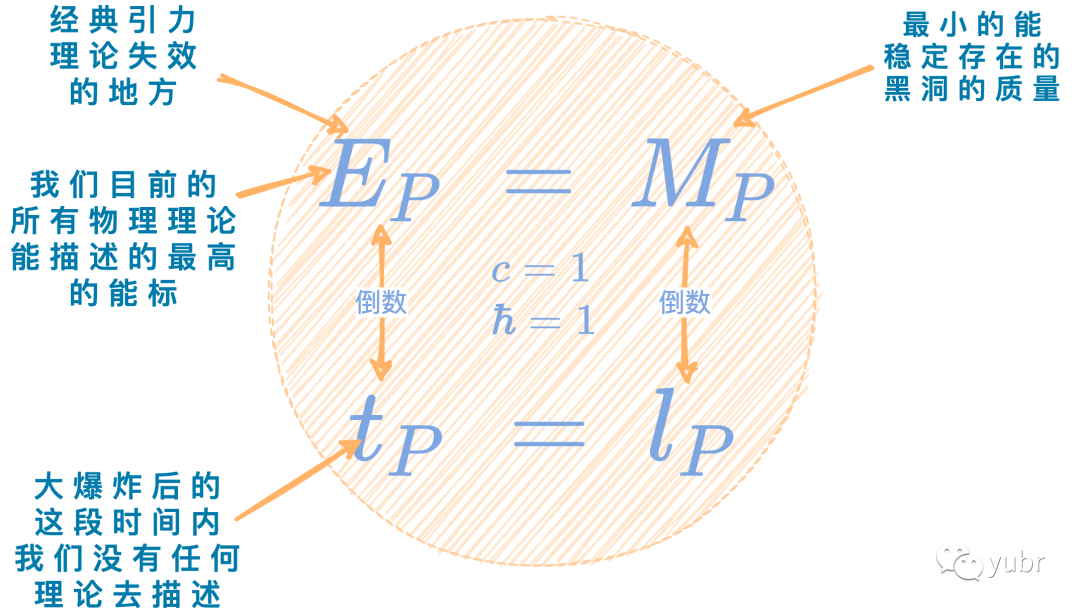

3. 黑洞:对不起我不能再轻了

广义相对论最大的成就之一就是预言了黑洞 —— 一种引力极大、极其致密以至于连光都没法逃脱其束缚的奇特天体的存在。

在爱因斯坦1915年发表他的广义相对论后的短短一年,就由德国物理学家史瓦西 (Schwarzschild) 解出了场方程的第一个解析解——史瓦西解。

这个解预言了球对称、不带电、不自转的黑洞的存在,这类最简单的黑洞被称为史瓦西黑洞。

对于一个质量为 的史瓦西黑洞,它的 “半径” (视界) 由下式给出

这被称为史瓦西半径,它恰巧就等于当年拉普拉斯所预言的“暗星” 的半径。将一个物体保持质量不变并压缩到它的史瓦西半径以下,那它就成了一个黑洞。

我们现在考察一个质量为 的史瓦西黑洞,并令它的半径等于它的康普顿波长

我们发现其对应的质量正好就是普朗克质量!

这意味着

普朗克质量是最小的能稳定存在的黑洞的质量

因为如果黑洞的质量小于普朗克质量,其对应的史瓦西半径将小于它的康普顿波长,按照上面一节的论述,这将产生足够大的能量涨落来从真空中生成另一个黑洞,从而这个黑洞不能稳定存在。

4. 有效理论——基本物理理论的失效

我们知道以量子场论为框架的标准模型相当成功地描述了电磁力、弱力和强力,并且标准模型被证明是可以重整化的。

但是引力并没有被包括进来,一个很重要的原因就是引力没法重整化,根源在于引力的耦合常数,即牛顿引力常数 的量纲是能量量纲的 次,而一个理论的耦合常数如果是负的,那么这个理论就不可重整。

不可重整的含义是没办法引入有限多的抵消项来消除圈图计算中的所有无穷大。

一个不可重整的理论称为有效理论,意思是这个理论只在某个特定的能标以下有用,一旦超过这个能标,这个理论就失效了。

这种能标的截断称为 cut off,cut off 的具体位置就由这个有效理论决定,其实就是由它的耦合常数决定。

例如早期的弱相互作用理论中的四费米子相互作用,其耦合常数:费米常数 的量纲也是 ,所以四费米子相互作用也是一个有效理论,一旦能标达到 的时候,四费米子相互作用就失效了,必须要被更加完整的理论替代,后来我们知道这就是电弱统一理论。

回到引力的问题来,在尝试把经典引力进行重整化的时候,因为引力的耦合常数 的量纲是 ,不可避免也要进行能标截断,截断的具体位置正是由牛顿引力常数决定 。

在自然单位制下,代入牛顿引力常数的值,你会发现这其实就是普朗克能标

==所以,普朗克能标的真正含义是:经典引力理论失效的地方。==

而我们目前并没有一个成功的量子引力理论,所以对于普朗克能标以上的物理,我们没有任何理论可以进行描述。所以

==普朗克能标也是我们目前的所有物理理论能描述的最高的能标。==

有了普朗克能标的值,通过简单的换算就可以得到普朗克时间的值 。

在宇宙大爆炸发生后的普朗克时间内,即 秒内,根据不确定关系,宇宙的温度要高于普朗克能标。上面已经分析过,在这个阶段我们没有任何有效的物理理论去描述它,所有现有的物理规律全部失效,所以在这个意义上,普朗克时间才被称为是我们宇宙中最小的时间尺度。

5. 总结

本文的主要目的是想纠正很多人关于“普朗克时间和普朗克尺度是我们宇宙中的最小时空单元"的误解,以及由此产生的“我们的世界是离散化”的谬论。

量子化绝不是时空的离散化

主流的物理理论仍然坚持认为我们的时空是连续分布的,离散化的时空会破坏最基本洛伦兹对称性。

最后,重要的事情只说一遍

普朗克能标并不意味着宇宙中的最高能标,它只是我们目前已知的物理理论所能描述的最高能标;普朗克尺度也不是宇宙中的最小尺度,它只是我们目前已知的物理理论所能描述的最小尺度。

附注:

[1] 是微观世界中常用的能量标度,它等于十亿电子伏特。1电子伏特定义为一个电子通过1伏特的电场所获得的能量,它等于 焦耳。对于微观世界,焦耳是一个过大的能量标度,所以我们更多采用电子伏特。(打个比方:我们用光年衡量星系之间的距离,用公里衡量地球上两地之间的距离,用米衡量一个房间里两个人之间的距离,用是否点击关注衡量我和你之间的距离。)

[2] 原文为 “Matter tells spacetime how to curve, spacetime tells matter how to move”,by John Wheeler。

[3] 严格来说会差一个因子,但这是无关紧要的。

[4] 重整化是一种消除无穷大的技术。因为物理可观测量一定是有限大的,物理学家无法容忍一个“无穷大”的可观测量,但是量子场论的计算中会出现大量的无穷大,所以他们需要一个系统的方案来从这些无穷大中提取出和实验观测相符的有限量。可以重整化是一个理论“完备性”的基本要求。

[5] 回忆一下,在自然单位制中,所有物理量的量纲都可以转化为能量量纲的幂次——也许你现在能体会到自然单位制的优越性了。

[6] 有效理论的广泛性甚至远远超出量子场论和重整化的范畴,它的存在体现了物理规律随着能量标度分层表现的特点,即处于不同能标处的物理系统有其自身的规律,它们独立演化、互不干扰。固然,从原则上讲低能标处的物理规律可以由高能标处更基本的规律所决定,但当我们不知道高能标处规律的时候一样也可以通过有效理论来描述低能标时候的物理规律并和实验符合得很好。正如在发射火箭时只需要牛顿力学而不用考虑广义相对论,在煮咖啡时只需要热力学而不用考虑组成咖啡分子的夸克之间的量子色动力学一样,很多时候我们只需要考虑有效理论就足够了——它不完备,但是很有效。

[7] 凡事都有例外,作为量子引力的一个热门候选者,圈量子引力理论在一开始就放弃了空间连续性和平滑性的假定,通过保守性地整合量子理论和广义相对论,它能够建立了一套自洽的理论——当然,那是另外一个故事了。在圈量子引力理论中,时空确实是离散化的,时空的最小基本单元大概就是普朗克时间和普朗克尺度。抛弃时空连续性的圈量子引力看起来像是一个怪胎,但,也许它是对的呢?

规范场论发展简史

规范场论发展简史

作者 | yubr

规范场论起源于20世纪20年代Weyl关于电磁场规范对称性的基本思想,1954年杨振宁和Mills将规范对称性推广到了非阿贝尔场的情形。从Yang-Mills理论1954年被提出,一直到1971年非阿贝尔规范理论的可重整性被证明从而基于Yang-Mills理论的电弱标准模型开始被人们广泛接受,在这近20年间,人们主要专注于解决两大困难:如何在不破坏规范对称性的前提下赋予规范玻色子质量,如何证明规范理论的可重整性。规范场论最核心的是以下三个要素:规范对称性,自发对称性破缺和可重整性。

本文主要遵循规范场论发展的历史顺序和逻辑顺序,介绍规范场论发展过程中的重要物理概念以及提出这些概念的物理动机,并尽量给出所有的原始参考文献,看看那些20世纪后半叶的英雄们是如何谱写一曲不亚于20世纪早期量子力学发展史的壮丽诗篇,如何一步步建立起人类历史上最精妙的理论——电弱标准模型。

1. 萌芽

20世纪20年代,规范理论的思想萌芽。1929年,Hermann Weyl最早考察了电磁相互作用中的 规范对称性,并指出所有的规范相互作用必须通过规范粒子来传递 。1941年,Wolfgang Pauli在他的论文里证明了整体的 对称性对应电荷守恒,而规范的 对称性必然会引入电磁相互作用,从而可以由这种相互作用直接推导出Maxwell方程组 。

2. 神来之笔:Yang-Mills理论的诞生

1954年,杨振宁和 Robert Mills将规范对称性从阿贝尔群情形推广到非阿贝尔群情形,他们提出在强相互作用中应该满足局域的同位旋守恒,质子和中子组成一个群的同位旋二重态 。

3. 补天之作:自发对称性破缺和Nambu-Goldstone定理

在Yang- Mills 理论被提出后的很长的时间里,主流物理学界对此无人问津,主要原因在于Yang-Mills 理论面临一个巨大的困难:弱相互作用是短程力,所以传递弱相互作用的规范玻色子一定是有质量的,但是质量项会很明显地破坏Yang-Mills理论中提出的的规范对称性 。1960年,受到超导中Bardeen-Cooper-Schrieffer理论(即BCS理论,1972年诺贝尔物理学奖)的启发,Yoichiro Nambu率先把自发对称性破缺 (spontaneous symmetry breaking) 的概念从凝聚态物理引入到了粒子物理中(Nambu因此获得2008年的诺贝尔物理学奖)。之后,Jeffrey Goldstone,Abdus Salam和Steven Weinberg严格证明了,连续对称性的自发破缺会产生无质量的标量粒子,即Nambu-Goldstone粒子 ,这被称为Nambu-Goldstone定理。

4. 基石:Higgs 机制

1964年, Peter Higgs,François Englert,Robert Brout等人把自发对称性破缺机制运用到规范理论中,他们发现规范理论通过自发对称性破缺所产生的Nambu-Goldstone粒子的自由度正好可以被原本无质量的规范玻色子吸收从而转化为规范玻色子的质量,这样就成功地在不破坏规范对称性的前提下赋予了规范玻色子质量,这就是著名的Higgs机制(在2012年Higgs粒子被发现后,Higgs和Englert获得了2013年的诺贝尔物理学奖,但是Brout当时已经去世)。

5. 高潮:电弱标准模型的建立

1961年,Sheldon Glashow提出了的规范对称性。在Glashow的基础上,借助Higgs机制,在1967年和1968年, Steven Weinberg和Abdus Salam建立了电弱统一理论,并成功地预言了弱中性流的存在 (也称为GSW模型,Glashow, Salam, Weinberg为此获得了1979年的诺贝尔物理学奖)。

6. 终章:标准模型的可重整性

GSW模型建立后,一开始并没有被人们广泛接受,因为大家不知道这个理论是不是可以被重整化,也不知道自发对称性破缺会不会破坏理论的可重整性。非阿贝尔规范理论的可重整性的证明是非常困难的,一个首先面临的困难就是非阿贝尔规范场的量子化。因为规范粒子具有非物理的极化自由度,这会对量子化带来很大的困难,传统的正则量子化将很难进行。1967年,Ludvig Faddeev和Victor Popov在路径积分的框架下,引入鬼场粒子(ghost particle,一种非物理的标量粒子,但是服从Fermi-Dirac统计),利用鬼场自由度正好消去了规范粒子的非物理极化自由度,从而使得规范对称性(Ward-Takahashi恒等式)得以保持 ,这一套程序称为Faddeev-Popov量子化程序,现在成为了非阿贝尔规范场量子化的标准方法。1971年, Gerardus ’t Hooft 率先完整地证明了非阿贝尔规范理论的可重整性 。在可重整性得到证明以后,GSW模型开始为人们所广泛接受,并逐渐成为了电弱统一理论的标准模型。

7. 尾声:胜利只是新的开始

和爱因斯坦单枪匹马创造了整个广义相对论不同,粒子物理标准模型的建立更像是20世纪后半叶一群天才们的接力长跑,一如半个世纪前的另一群天才们接力建立了量子力学。从Weyl规范对称性思想的萌芽,到Yang-Mills理论将规范对称性从阿贝尔群推广到非阿贝尔群的神来之笔,再到自发对称性破缺和Higgs机制对Yang-Mills理论致命弱点的惊天补救,再到集大成者的GSW模型,最后由计算大师’t Hooft补上了可重整性的证明,天才们经过半个世纪的努力,终于建立起了人类历史上最伟大的杰作——粒子物理标准模型,它成功地在相对论性量子场论的框架下,通过规范对称性来统一描述电磁、弱和强三种相互作用,并且它是可重整的。2012年Higgs粒子被发现后,标准模型的所有预言都已经被实验验证,它看起来是如此得完美和精确。但这并不是故事的结尾,恰恰相反,这仅仅是开端。上帝并不想被人类这么轻易地发现自己的秘密,20世纪初的两朵乌云经过一个世纪的努力成功变成了满天的乌云——标准模型的光也无法刺透的乌云:中微子的质量,规范等级问题,规范耦合常数的统一,真空稳定性问题,强CP相位,宇宙正物质-反物质不对称之谜,真空能问题,暗物质,暗能量,引力的量子化......这让人沮丧,却也更让人激动,因为这无可辩驳地表明了标准模型只是一个不完整的有效理论,一定存在着超出标准模型的新物理。我们,还有很长的路要走。

原始文献

[1] Weyl, H., 1929, Z. Phys. 56, 330.

[2] Pauli, W., 1941, Rev. Mod. Phys. 13, 203.

[3] Yang, C.N., and Mills, R., 1954, Phys. Rev. 96, 191.

[4] Nambu, Y., 1960, Phys. Rev. Lett.4, 380.

[5] Nambu, Y., and Jona-Lasinio, G., 1961, Phys. Rev. 122, 345.

[6] Nambu, Y., and Jona-Lasinio, G., 1961, Phys. Rev. 124, 246.

[7] Goldstone, J., 1961, Nuove Cim. 19, 154.

[8] Goldstone, J., Salam, A., and Weinberg, S., 1962, Phys. Rev. 127, 965.

[9] Higgs, P. W., 1964, Phys. Lett. 12, 132.

[10] Higgs, P. W., 1964, Phys. Rev. Lett. 13, 508.

[11] Higgs, P. W., 1966, Phys. Rev. 145, 1156.

[12] Englert, F., and Brout, R., 1964, Phys. Rev. Lett. 13, 321.

[13] Guralnik, G.S., Hagen, C.R., and Kibble, T. W. B, 1964, Phys. Rev. Lett. 13, 585.

[14] Glashow, S.L., 1961, Nucl. Phys. 22, 579.

[15] Weinberg, S., 1967, Phys. Rev. Lett. 19, 1264.

[16] Salam, A., 1968, Conf.Proc. C680519 (1968) 367.

[17] Fadeev, L.D., and Popov, V.N., 1967, Phys. Lett. B 25, 29.

[18] ‘t Hooft, G., 1971, Nucl. Phys. B 33, 173.

[19] ‘t Hooft, G., 1971, Nucl. Phys. B 35, 167.

[20] Lee, B. W., and Zinn-Justin, J., 1972, Phys. Rev. D 5, 3121.

[21] Lee, B. W., and Zinn-Justin, J., 1972, Phys. Rev. D 5, 3137.

[22] Lee, B. W., and Zinn-Justin, J., 1972, Phys. Rev. D 5, 3155.

所有的原始文献都可以在https://inspirehep.net/网站上下载。

感谢 @长尾科技 将其整理在了百度网盘中,方便大家下载,网盘地址:

https://pan.baidu.com/wap/init?surl=4MdwCr0wJb52XElNur7YlA

提取码:9pyw

深度:宇称不守恒到底说了啥?杨振宁和李政道的发现究竟有多大意义?

宇称不守恒,这是一个让许多中国人既熟悉又陌生的词语!

熟悉,是因为这是全球华人的第一个诺贝尔奖,我们的教科书和媒体会经常提到这个也是很自然的事情;陌生,是因为大多人除了知道杨振宁和李政道发现了它以外,完全不知道这个宇称不守恒到底在说啥。

另外,跟前沿理论物理的一大堆让人懵圈的专业术语相比,“宇称不守恒”这五个字看起来还是很亲民的。毕竟我们中学时代就学过能量守恒、动量守恒,对守恒的概念还是很熟悉的,而“宇称”听起来应该和宇宙的某种对称性有关。然而,宇称到底是什么呢?为什么它不守恒?为什么宇称的不守恒会让科学界如此震动,以至于杨振宁和李政道在1956年6月提出了宇称不守恒,1957年的诺贝尔物理学奖立刻颁给了他们?

没错,宇称确实是指一种对称性,要想理解宇称不守恒为什么这么重要,就要先理解为什么对称性这么重要。

那么,对称性到底有多重要呢?这么说吧,如果没有对称性作指导,爱因斯坦不可能发现相对论,当代的理论物理学家们会像失去了灯塔一样集体在黑暗里抓瞎。物理学大师费曼曾经说过,如果让他选择一句话来概括现代科学最重要的发现,他会选“世界是原子组成的”。许多当代最著名的物理学家们认为,如果有机会再选一句,那么所选的将是“对称性是宇宙规律的基础”这句话。

01什么是对称?

一提到对称,许多人脑海里会浮现类似天安门这种严格左右对称的建筑,或者六个瓣的雪花,镜子里帅帅的自己,亦或者是纯粹的圆形、正方形、正六边形这样的几何图形。

没错,这种几何里的对称是我们最容易想到的。仔细想一下这些对称,我们会发现它们有的是以中间一根轴对称(天安门),有的是围着一个点旋转对称(雪花、圆形、正方形),还有的是相对镜子里的镜像对称。当然,天安门的那种轴对称你也可以认为它是在天安门中间插了一面镜子,不过这个不是重点,我的重点是:对称的标准可以是多样的。

对称性的精确数学定义涉及到不变性的概念:如果一个几何图形在某些操作下保持不变,我们就说这个图形在这些操作之下具有某种不变性。

一个圆无论你旋转多少度,这个圆看起来还是那个圆,它没有任何变化,我们就说圆这个图形在旋转这个操作下具有不变性,简单的说就叫圆具有旋转不变性。同样的,我们用镜子去照一个圆,镜子里的图形依然是一个圆形,通过镜子照的这个过程我们可以称之为反射,那么,圆也具有反射不变性。可以想象,三角形、正方形乃至任何几何图形在镜子里依然是这样的图像,所以它们都具有反射不变性。

这是我们辨别对称常用的思维,但是物理学家们却更喜欢另一种思维。

以旋转不变为例,我们判断一个图形是否具有旋转不变性,是去尝试着把这个图形给转一下,看看他跟以前还是不是一样的。这是观察者不动而图形动,但是物理学家们更喜欢使用另外一种方法:图形不动,观察者动。

什么意思呢?比如物理学家们判断一个圆形是否具有旋转不变性,他不是去旋转这个圆看他变没变,而是去旋转观察者,让观察者从不同的角度去看这个圆,看他们看到的是不是同样的圆,如果是一样的就说圆具有旋转不变性。因为运动具有相对性,所以观察者不动旋转圆和圆不动旋转观察者本质上并没有什么区别。物理学家们的这种处理方法会使在处理复杂问题的时候变得简单很多,后面你就能体会到了。

上面我们说的对称都是只几何图形的对称,但是物理学家们并不关心几何图形,他们关心的是物理定律,也就是是物理定律的对称性。初次听到这个词很多人可能会感觉到奇怪,几何图形对称好理解,什么叫物理定律的对称性呢?物理定律不是一堆公式么,为什么会去考虑他们是否对称的问题?

02物理定律的对称

要理解物理定律的对称性,我们就要把脑袋里几何图形对称的那个图景忘掉,回到对称更一般的数学定义上来。我们上面也说了,对称性的精确数学定义会涉及到不变性这个概念:如果一个几何图形在某些操作下保持不变,我们就说这个图形在这些操作之下具有某种不变性。

我们把上面的几何图形换成物理定律,就可以很自然的得到一个物理定律是否对称的判断标准:如果一个物理定律在某些操作下保持不变,我们就说这个物理定律在这些操作下具有某种不变性。

还是以旋转操作为例,我们来看看牛顿运动定律在旋转这个操作下是否保持不变,也就是说看看牛顿运动定律是否具有旋转不变性。答案是很明显的,比如一个苹果从树上落下,我们不管是从树下仰视,从树上俯视,还是从远方平视,甚至是从飞机上看,我们都会看到苹果的下落过程符合牛顿的运动定律:苹果朝着地心的方向加速飞去。一个俯视苹果下落的牛顿和一个仰视苹果下落的牛顿不可能总结出两个运动定律出来,这就是说牛顿定律符合旋转不变性,也就是说牛顿定律在旋转这个操作下具有对称性。

我们想想,不止是牛顿定律,我们现在发现的任何定律都符合旋转不变性,也就是旋转下的对称性。麦克斯韦的电磁学也好,爱因斯坦的相对论也好,量子力学也好,如果我们从不同的角度去看他们就会得到不同的电磁学规律、相对论那还得了?

我们再往深层想一下,旋转不变性的本质其实是空间的各向同性。也就是说,只要空间在各个方向上都是均匀的,都是一样的,不存在空间这边密度大一点那边密度小一点,那么观察者从不同方向看到的物理定律就肯定是一样的,即这些定律肯定具有旋转不变性。

在这里,我们看到了物理定律的旋转对称性居然和空间本身的性质联系起来了,有没有隐隐约约感觉对称性不只是看起来好看,好像还挺有用呢?别急,这才看到对称性威力的冰山一角,对称性的威力还大着呢~

03诺特定理

物理学家研究对称性绝不是图好玩,是因为对称性里蕴含了巨大的能量。要充分理解对称性的威力,我们必须先了解一个核弹级别的定理:诺特定理。

诺特定理,顾名思义是一个叫诺特的科学家发现的定理,这个科学家叫埃米·诺特,是位著名的女科学家,被爱因斯坦形容为数学史上最重要的女人,还被称为现代数学之母。诺特在数学上的成就我这里不多说,她在物理学上最重要的成就就是发现了现代物理学灯塔,让现代物理学家们不再抓瞎的诺特定理。

诺特定理的表述非常简单,就一句话,但是内容非常深刻,它说:物理学里的连续对称性和守恒定律一一对应。

我先不做过多的说明,让大家先把思路捋一捋,这句话里的每一个字我们都懂,它要表达的意思也非常清楚,但是这到底意味着什么?

对称性和守恒定律一一对应,那就是说每一个对称性都有一个守恒定律跟它对应,每一个守恒定律也有一个对称性跟它对应么?那岂不是说我熟悉的能量守恒定律,动量守恒定律也都对应了某个对称性?那上面的旋转对称,反射对称又对应了什么守恒定律呢?如果它们之间真的是这样一一对应的,那么以后我只要在实验里发现了新的守恒量,就等于发现了一个新的对称性么?这太不可思议了……

没错,上面想的都没错,诺特定理说的清清楚楚明明白白,没有任何歧义,就是这样!

另外,关于诺特定理里连续对称性的连续,我稍微说明一下:在经典力学里,像旋转对称,我们可以旋转任意的角度,这显然是个连续的对称,而镜像对称则要么是镜里要么是镜外,只能取两个值,这是不连续的。在经典力学里,守恒定律是跟连续对称性一一对应的。但是到了量子力学这里,许多东西都是量子化的,所以这种差异就没有了。因此,在量子力学里,即便是镜像这种不连续的对称也有相应的守恒定律。

为了让大家对诺特定理有更深刻的理解,我们先来看看几个常见的例子。

04能量守恒定律的对称性

诺特定理说对称性和守恒定律一一对应,那么就先从我们最熟悉的能量守恒定律开始。既然能量守恒,那么按照诺特定理就有一种对称性与之对应,是什么对称性呢?

这里我不卖关子了,直接告诉大家,跟能量守恒对应的这种对称性叫时间平移不变性。什么叫时间平移不变性,平移就是时间流逝移动的意思,说得再通俗一点就是:我今天做实验跟明天做实验遵循同样的物理定律。

噢,这下子秒懂了!有人说这不是废话么,一个物理定律如果他今天成立明天不成立,那还叫什么定律,那我们要这样的定律还有个锤子用?没错,吐槽的一点没错,物理学家们千辛万苦的寻找各种物理定律,为的就是利用这些定律预测物体未来的运动情况,你如果跑来告诉我这个定律只有这一刻有效,下一刻就失效了,也就是没有时间平移不变性,那我们还预测个啥啊?

所以,显而易见的,我们目前所有的物理定律都是符合时间平移不变性的,明白了这一点,你就知道为什么能量守恒定律的适用范围这么广了吧?因为诺特定理告诉我们,只要物理定律是时间平移不变的,那么他就肯定能量守恒,而时间平移不变看起来这么强,所以能量守恒也就这么强了。

现在这个关系是对应起来了,但是大部分人脑袋里肯定还是懵的:为什么能量守恒定律就是跟时间平移不变性对应,而不是跟其他的对称性对应呢?具体的证明过程比较复杂,这里就不说了,有兴趣的自己去查资料,我这里提供一个简单的思路让大家直观的感受一下为什么如果没有时间平移不变性,能量就不守恒了。

假设物理定律不遵守时间平移不变性,这一秒的定律跟下一秒的定律不一样。那我把一块石头往上抛,让它刚好一秒钟达到最高点然后它开始下落,我假设下落时的定律让同样大小的引力能够产生两倍于上抛时候的加速度,那时候下落到出发点的时候它的速度肯定比上抛的时的初候速度更大,也就具有更大的能量。那么,在抛一个石头的过程中它就凭空创造了能量,所以能量显然就不守恒了。

理解了能量守恒对应时间平移不变性之后,后面两个熟悉的守恒我就直接说结果了:动量守恒对应空间平移不变性(空间平移不变就是说物理定律在北京和在上海都一样,在不同的空间物理定律相同),角动量守恒对应于我们上面说的旋转不变性。有了这种概念以后,知道了能量、动量、角动量守恒定律不过是一种对称性的体现之后,我相信你不会再怀疑对称性在物理学的重要性了。

那么,镜面的反射对称呢?物理定律是否遵循反射对称呢?如果遵循反射,那么它对应的守恒定律又叫什么呢?

05宇称不变性

做了这么多铺垫,我们文章的主角——宇称,也该出场了。没错,跟镜像反射对称,也就是左右对称相对应的这个守恒量,就是宇称。宇称也跟物体的质量、电荷一样,是描述基本粒子性质的一个物理量。

所以,我们说物理定律的宇称不变性,其实就是说物理定律在经过镜面反射对称处理之后依然保持不变,简单的说就是镜子里的世界跟外面的世界遵循同样的物理定律。

怎么通俗的理解这个事?举个例子,我们每个人都有照镜子的体验,因为人体的特殊对称性,镜子里的人看起来跟镜子外面的人一模一样,但是左右颠倒了。也就是说,镜子外面的人动一下左腿,你会感觉到镜子里面的人动了一下右腿。如果这时候外面还有一个足球,镜子外面的人用左腿提了一下足球,这个足球会按照牛顿运动定律被踢开,同时我们会看到镜子里面的人会用右腿把把这个足球朝另一个方向踢开,现在问题的关键是:镜子里面的人踢足球这个过程是否满足牛顿运动定律?

如果也满足牛顿运动定律,那我们按照定义就可以说牛顿运动定律在镜面反射对称下具有不变性,也就是具有宇称不变性,那这个过程就宇称守恒。

可以想象一下,如果现实生活中你真的有一个一模一样的双胞胎,这个双胞胎完全按照你镜子里的样子站立,按照你镜子里的样子用右腿踢那个球,双胞胎的球和镜子里的球会按照一样的轨迹运动么?

答案是肯定的,镜子里的世界跟你一样遵循牛顿运动定律,根据牛顿运动定律根本无法区分镜子里面和外面的世界。如果你有魔力把镜子里的人和球都抠到现实世界里来,你会发现他跟你除了左右相反之外,他踢球的过程跟你平常的感觉是一模一样的,踢出去的球依然是一条优美的抛物线。

这也就是说,牛顿运动定律具有严格的宇称不变性,按照牛顿运动定律发生的过程严格宇称守恒。其实,不止是牛顿运动定律,在四大基本相互作用力里,电磁力、引力、强力的物理规律都具有宇称不变性,由它们支配的过程都宇称守恒。

但是,剩下的那个弱力呢?

06从宇称守恒到宇称不守恒

宇称,也就是镜面反射对称,在我们日常生活里实在是太常见太熟悉了。镜子里的世界跟镜子外的世界比也就是左右互换了一下,镜子外顺时针旋转的东西在镜子里面在逆时针旋转而已。我们的直觉告诉我们上帝应该是公平的,他没有任何理由偏爱左边或者右边,相对论的成功更是极大地加深了这种思想。

所以,宇称不变性,也就和其它几个最基本的不变性(比如时间平移不变、空间平移不变、旋转不变等等)一样,被物理学家们视为最基本的规律。视为最基本的意思就是说,如果科学家们发现了有什么现象似乎违反了这个规律的时候,大家首先的反应不是这个规律有问题,而是还有其他没有考虑进来的因素。这里最明显的就是时间平移不变性对应的能量守恒了,有很多次物理学家们发现某个物理过程不满足能量守恒,他们不会怀疑能量守恒出了问题,而是去找有什么新粒子或者新现象没有被发现,然后后来他们就真的找到了这样的新粒子新现象,然后顺便去斯德哥尔摩旅了个游,这一招屡试不爽。

宇称不变性跟他的几个兄弟一样,一路帮助物理学家们过关斩将,所向披靡,没有人怀疑宇称守恒的“忠心”。直到有一天,从战火中的中国走出来了两个天才物理学家:杨振宁和李政道。

首先我们要清楚,向物理世界中这些最基本最基础最“显而易见”的东西开炮是需要极大的勇气和极高的洞察力的,这种最底层的根基一旦被动摇了,物理学的世界接下来肯定就要地动山摇、天翻地覆。粗算一下,上一次对如此基础的概念开炮还是爱因斯坦对牛顿绝对时间和绝对空间的抨击,以及量子力学的革命。

两朵乌云引发相对论和量子力学革命的故事我们已经很熟悉了,那么,杨振宁和李政道为什么要向宇称守恒这么基本的东西开炮呢?这个原因还得从弱相互作用,也就是常说的弱力开始说起。

07弱相互作用

我们在自然界发现的所有作用力最终都可以归结为这四种:引力、电磁力、强力、弱力。引力和电磁力我们很熟悉,强力和弱力都发生在原子核里面,我们平常接触不到。强力简单的说就是粘着质子、中子、夸克不让原子核分崩离析的那种力(不然的话,质子都带正电,它们之间同性电荷产生的排斥力早就把原子核给拆了),弱力是造成放射性原子核衰变的那种力,就是中子变成质子,质子变成中子那个过程中的力。

弱力出现最典型的一个场景就是β衰变。

我们都知道原子核是由质子和中子组成的,元素周期表里的那个元素的排序(所谓的原子序数)就是按照质子数来排的。然而,原子核内的质子和中子并不是一直固定不变的,在一定条件下,质子可以变成中子,中子也可以变成质子,这个相互变化的过程就β衰变,而在这个过程中发挥作用的就是弱相互作用力,即弱力。

最早描述弱力的是费米的理论,而这个费米,正是杨振宁和李政道的导师。

08θ-τ之谜

在20世纪四五十年代,科学家们在宇宙射线里探测到了许多新的粒子,这些粒子并没有在理论中被预言,因此被称为“奇异粒子”。由于宇宙射线有许多人为不可控的因素,为了更好的研究,人们开始自己制造粒子加速器。粒子加速器听起来很高大上,但是大家的使用方法其实很简单粗暴:就是把一些粒子加速到很高的速度(因此具有很高的能量),然后把它们当枪使,让这些高能粒子去撞各种东西,看看能不能撞出一些新东西出来。

不过,虽然手法简单,但是效果却非常显著:科学家们撞出了一堆稀奇古怪的“奇异粒子”,而在这些粒子当中,物理学家们最感兴趣的就是θ和τ粒子。它们有一些非常奇特难解的特性,被当时的物理学家们成为“θ-τ之谜”。

θ和τ这两种粒子的生命非常短,很快会衰变成其他的粒子,物理学家们也是通过观察衰变之后东西才推测它们的存在。它们奇怪的地方就在于:θ粒子在衰变的时候会产生两个π介子,而τ粒子在衰变的时候会产生三个π介子。

有人会说这有什么奇怪的?一个粒子衰变产生两个那个叫啥π介子的东西,另一个产生三个,这不是很稀松平常的事么,难道粒子衰变生成几个介子还要受法律约束不成?

没错,单纯这有看,确实没什么奇怪的。但是,随后人们就发现,θ和τ这两种粒子无论是电荷、自旋还是质量都一模一样,这哥俩无论怎么看都像是同样一个粒子,但是它们的衰变结果却不一样,这就尴尬了。

更为尴尬的是,澳大利亚的物理学家达利兹仔细的研究了这两个粒子,利用当时普遍被接受的物理定律去做了一个计算分析,结果表明θ和τ的宇称数不一样,因此不可能是同一种粒子。

当时的局面是,有人认为θ和τ是不同的粒子,有人认为他们是相同的粒子,但是认为它们是相同粒子的人也无法解释为什么它们的衰变结果和宇称数不一样(也就是宇称不守恒)。其实,当时一些科学已经注意到宇称守恒的成立与否是一个重要的方向,但是由于对称性在理论物理里实在太重要了,要去质疑它们要不是极聪明就是极蠢。另外,关于宇称的定律在之前的粒子物理里一直都用的很好,因此只要提出宇称不守恒的想法,很快就会碰到互相抵触的地方。

如果杨振宁和李政道认为宇称不守恒是解开θ-τ之谜的关键点,那就得先得把那些相互抵触的问题都解决掉,并且还要解释为什么之前的各种相关现象并不违反宇称守恒。

当然,他们做到了!

09弱相互作用下的宇称不守恒

在前面我们就提到了,基本相互作用力里的强力和弱力都是在原子核发生的,因此,这两种力很容易搅和在一起。有些物理学家即便感觉宇称可能不守恒,但是一旦他们认为宇称在强力和弱力下都不守恒,接下来肯定会碰到满头包。

杨振宁和李政道敏锐的发现了这一点:把原子核黏在一起的是强力,原子核发生衰变是弱力,如果我们把这两个过程的对称性分开来看,也就是说,假如我只认定宇称在强相互用力中守恒,而在弱相互作用力中不守恒,那θ-τ之谜看起来就容易多了。

把强、弱相互作用力区分讨论宇称性,这是一个很美妙的想法。如果弱相互作用下宇称不守恒,那么θ和τ粒子就可以看做同一个粒子不同衰变方式,于是杨振宁和李政道就把目光锁定到弱相互作用去了。因此,虽然θ和τ粒子的衰变过程也是弱相互作用,但是这种奇异粒子的弱相互作用我们了解有限,既然要研究弱相互作用,那当然是研究我们最熟悉的弱相互作用了。那么,我们最熟悉的弱相互作用是什么呢?大声说出来:

β衰变!β衰变!β衰变!

答案当然是β衰变,所以,杨、李二人立马就对过去已有的各种β衰变进行计算考查,结果他们发现:在过去所有的β衰变实验里,实验结果跟β衰变中宇称是否守恒完全没有关系。这是一个令人震惊的结果,也就是说,在过去的那些有弱相互作用力参与的β衰变实验里,宇称守恒与否并不会影响他们的实验结果,所以杨振宁和李政道的想法并没有被过去的实验证伪。

当然,也没有被证实。

后来,杨振宁这样描述他们对这个结果的反应:长久以来,在毫无实验根据的情况下,人们都相信弱相互作用下宇称守恒,这是十分令人惊愕的。但是,更令人惊愕的是,物理学如此熟知的一条时空对称定律面临破产,我们不喜欢这种前景,只是因为试图理解θ-τ之谜的其他各种努力都归于失败,我们才不得不考虑这样一种情景。

现在新的问题来了:既然β衰变是典型的弱相互作用,那么为什么我们之前做的那么多β衰变的实验都刚好跟宇称守恒无关呢?经过一番苦思冥想之后,杨、李发现了问题的关键:要想用实验检验弱相互作用中宇称是否守恒,必须测量赝标量(这是跟核的自旋和电子的动量相关的一个物理量,有个印象就行),而之前的β衰变实验都没有测量这个,所以实验结果就跟宇称是否守恒完全无关。

认识到这一点之后,杨振宁和李政道就重新设计了几个可以检验宇称是否守恒的实验,并把具体的实验方法和之前的分析都写进那篇非常著名的论文《在弱相互作用中,宇称是否守恒?》中去了,然后投给了《物理评论》。但是,等论文发表的时候,论文题目却被杂志的编辑改成了《对于弱相互作用中宇称守恒的质疑》,原因是编辑认为一篇论文的标题不应该是一个问句,虽然杨振宁认为前者要好得多。

上图便是这篇经典论文的截图,论文我已经给大家找到了。想要亲眼目睹杨振宁、李政道这两位物理学大师的这篇论文的,可以在我的公众号(长尾科技)里回复“宇称不守恒论文”获取论文的中文版和英文版。

论文发表之后,虽然他们在文章里对“弱相互作用力下宇称不守恒”的问题做了很详尽的讨论,还提出了一些可以检验的实验办法。但是,由于宇称守恒过去在各个方面表现得实在是太好了,而且这些实验也都不是那么简单的,所以他们的论文一开始并没有引起什么热烈的反应。

10实验女王吴健雄

当时想请一位实验物理学家来做验证宇称是否守恒的时候可不是那么简单的事,实验物理学家考虑的是:是否值得去做一个实验来验证宇称是否守恒?杨振宁和李政道虽然提出了几个具体的实验方案,但是这些实验都非常困难,并且,当时物理学家的眼里,宇称守恒是绝对可靠的,做这样的实验几乎就等于白费精力。

这种想法在当时是极为主流的。

有一个叫拉姆齐的实验物理学家后来也想做验证宇称是否守恒的实验,费曼告诉他“那是一个疯狂的实验,不要再上面浪费时间”,他还以10000:1来赌这个实验不会成功,后来改成了50:1,但是由于橡树岭实验室不支持,所以拉姆齐只得作罢。当宇称不守恒被实验证明之后,费曼倒是很守信的开了一张50美元的支票给拉姆齐,算是给拉姆齐的一个安慰奖。以眼光毒辣,被称为“上帝之鞭”“物理学的良心”的泡利听说吴健雄在做这个实验之后,他说他愿意下任何赌注来赌宇称一定是是守恒的,后来他自己也开玩笑说幸好没有人跟他赌,不然他就得破产了(不知道这些物理学家怎么这么喜欢赌博,应该打110和911叫警察全抓起来~)。最严重的是朗道,朗道不仅自己公平批评质疑宇称守恒的想法,他有个叫沙皮罗的学生在研究介子衰变的时候也觉得宇称应该不守恒,写了篇论文给朗道审阅,朗道直接给他丢一边去了。几个月后杨振宁和李政道发表了宇称不守恒的论文,接着吴健雄用实验做了证明,第二年还去斯德哥尔摩捧回了炸药奖,朗道这才追悔莫及。

当然,我们也不能说如果朗道没有无视沙皮罗的论文,苏联就会先发现宇称不守恒,然后先得到一个诺贝尔奖。因为当时质疑宇称守恒的人很多,但是光质疑没用,原因我们上面也说了,你从宇称不守恒出发,一出门就得到处碰壁。杨振宁和李政道是极为敏锐的意识到在宇称守恒这个问题上要把强相互作用和弱相互作用分开,把目光锁定在弱相互作用之后他们去全面审查所有的β衰变实验,然后发现过去的β衰变实验跟宇称是否守恒无关,再接着他们发现了这个无关跟所谓的赝标量有关,于是他们设计包含测量赝标量的实验,并得到了吴健雄的鼎力支持(想想拉姆齐的实验,橡树岭实验中心都不支持它,你就知道吴健雄的支持是哪种粒度的支持了)才得以完成。这所有的环节缺一不可,并不是简单你以为宇称不守恒就能去斯德哥尔摩一游的,炸药奖不是这么好拿的。

吴健雄的天才在这里不是表现在设计了多么巧妙的实验,而是表现在大环境对验证宇称是否守恒如此不利的情况下(想想费曼、泡利、朗道都是什么级别的人物),她全力支持杨振宁和李政道的想法。她不仅要做实验,还要迅速做赶快做,要赶在其他的实验物理学家意识到这个实验的重要性之前做出来。为此,她把取消了去日内瓦的高能物理会议,取消了准备去东南亚的演讲旅行,她和她丈夫已经预订了“伊丽莎白王后号”的船票,结果她公然放了她丈夫的鸽子,让他一个人去日内瓦,吴健雄自己留下来做实验。

吴健雄于满清王朝覆灭那年(1912年)在江苏苏州出生,被称为“实验核物理的执政女王”,“东方的居里夫人”,她参与了曼哈顿计划,并成为美国物理学会第一个妇女主席,是世界上最杰出的实验物理学家之一。

有如此优秀的吴健雄的鼎力支持,实验当然就没什么好担心的了。但这里我并不打算给大家讲吴健雄的实验,我给大家看一个更简单直观的图像。下图就是一个旋转的原子核衰变的时候放出一个电子的图像,中间是一面镜子,我们从上往下看的时候,镜子外的原子核是顺时针方向旋转,而镜子里面的原子核是逆时针旋转。也就是说,一个旋转的原子核的镜像旋转的方向跟它本身旋转方向是相反的。物理学家们约定,左手顺着旋转的方向,大拇指的方向就是原子核旋转的方向,所以,如箭头所示,静止外面的原子核旋转方向向上,而镜子里面的向下。

我们也很容易想象,镜子里外的原子核旋转方向虽然相反,但是如果外面的电子往上飞,镜子里面的电子也往上飞,这很符合常识,没什么奇怪的,这就是宇称守恒时候的样子。但是,如果哪天你看到镜子里电子居然是朝下发射的,你会不会觉得见鬼了?

当然,物理学家说的镜像并不是真的去看镜子,镜子无论怎么照肯定都是这样。他们的意思是:如果我再找来一个原子核,让这个原子核跟镜子里的原子核一模一样(也即是大小质量啥的都相等,但是旋转方向不一样),我们就说这两个原子核互为镜像。

然后我再去观察这个镜像原子核,如果它跟镜子里一样也是向上发射电子,那就不奇怪,是宇称守恒;如果它跟镜子里发射电子的方向相反,也就是向下发射电子,那么宇称就不守恒了。

当然,上面只是理论分析,真正要做实验的话,有两个难点:第一,分子、原子、原子核都在杂乱无章的做热运动,你怎么让它跟上图一样安静下来旋转?答案是给它降温。温度就是微观粒子热运动的一个表现,温度降下来了它们自然就不闹腾了,所以吴健雄做实验的时候把温度降到了只比绝对零度(-273.15℃,粒子不动的时候的温度,无法达到)高0.01K;第二,因为微观粒子具有不确定性,我不可能去观察一个原子核发射电子的方向,我只能观察一堆原子核衰变然后统计他们发射电子方向的概率。于是,我得让原子核都按照一定的方向旋转,这个技术叫原子核的极化,这在当时是妥妥的高科技。

这下子知道为什么说实验的难度巨大了吧,不过不管怎样,吴健雄完成了实验,她测量了一束钴60衰变放出电子的方向,证明宇称在弱相互作用下是不守恒的。实验结果出来的时候,吴健雄自己都不相信这个结果,她生怕这是哪里的实验误差导致的,于是小心谨慎的再回去检验。她也只把初步的实验结果跟杨振宁和李政道说了,并且让他们暂时不要对外公布,但是,显然杨、李二人对这个实验结果并没有那么吃惊,于是迫不及待的就告诉别人了。

消息一出,整个物理学界都震惊了!他们立刻去做其他验证宇称守恒的实验,结果实验准确无误的显示:在弱相互作用下,宇称原来真TM的不守恒!

11宇称不守恒的影响

诺贝尔奖只是宇称不守恒一个很小的注脚。杨振宁和李政道在1956年10月发表了《对于弱相互作用中宇称守恒的质疑》的论文,吴健雄随后给了实验验证,诺组委立马把1957年的诺贝尔奖颁给了35岁的杨振宁和31岁的李政道。要知道爱因斯坦在1905年提出来光量子说和狭义相对论,1915年完成广义相对论,然后诺组委一直拖拖拉拉到1921年,也就是爱因斯坦42岁的时候才给颁奖。

因为宇称不守恒(即便只是在弱相互作用下)并不是一个局部性的理论发展,它影响了整个物理学界的方方面面,是囊括了分子、原子和基本粒子物理的一个基本革命。我在前面花了很大的篇幅给大家介绍了为什么对称性在20世纪物理学里这么重要(对称性对应守恒律),特别是爱因斯坦的相对论在时空对称方面取得的巨大成就,还有量子力学里对对称性的极度重视,使得那时候人们对对称性的信仰和依赖丝毫不比20世纪之前人们对牛顿绝对时空观的依赖弱。

20世纪初,洛伦兹、彭加莱这些人都已经走到狭义相对论的门口了,但是就是不愿意放弃牛顿绝对时空的概念,因此被年轻的爱因斯坦后来居上。20世纪50年代的时候,全世界都在为θ-τ之谜绞尽脑汁,但是费曼、泡利、朗道这样的物理学大师都不愿意假设宇称不守恒,从而让年轻的杨振宁和李政道后来居上。他们不愿意放弃宇称守恒,因为这些大师们太清楚对称性在物理学的重要程度了,而且基于他们的审美观念,他们绝不愿意相信上帝会是一个左撇子。

宇称不守恒的发现震碎了人们对上帝绝对对称的信念,迫使人们重新思考对称的问题,这一转向导致了后来许多深刻的发现。人们慢慢发现,上帝虽然喜欢对称,但是并不喜欢绝对对称,因为绝对对称必然导致大家都一样,从而缺乏生机(你想想如果全世界的人都长一个样,那将是多么恐怖的一件事)。假设宇宙在初期都是绝对对称的,那么所有的粒子和相互作用都一样,那么怎么会有后来引力、电磁力、强力、弱力的区分呢?所以,最开始的对称在一定条件下是会慢慢变成不对称的,这样对称就破缺了,对称破缺之后就出现了不同的东西。

比如现在已经知道了的:电磁力和弱力在早期就是完全同一种力,叫电弱力,后来随着宇宙的环境温度慢慢变化,发生了对称性破缺,电弱力就分成了现在的电磁力和弱力两种。电磁力和弱力的统一是二战后物理学的一个巨大成就,统一他们的是一种被称为杨-米尔斯的理论,而这个杨-米尔斯里的这个杨,正是我们这篇文章的主人公之一的杨振宁。其实,除了已经完全统一了的电弱相互作用,现在用来描述强相互作用的量子色动力学也是一种杨-米尔斯理论。正因如此,杨-米尔斯方程在现代物理学里极为重要,这是继麦克斯韦方程组和爱因斯坦引力场方程之后最为重要的一组方程。相比给杨振宁先生了带来诺贝尔奖的宇称不守恒,杨-米尔斯方程才是杨振宁先生的最高成就,也是东方人在物理学上的最高成就。

关于杨-米尔斯方程的事情,我在后面会用更大的篇幅给大家做更详尽的介绍。虽然杨米尔斯-方程和规范场很复杂,但是我会尽力用极通俗的语言和清晰的逻辑给大家理清楚,怕错过的盯住我的公众号就行了,公众号里都是我自己写的文章。其实大家也不要有畏惧心理,不要被一堆公式吓住了,宇称不守恒一样很麻烦很复杂,可是,一路看到这里来的朋友,我相信对宇称不守恒的事情基也基本上搞清楚了。看,现代物理也没想象的那么可怕~

12结语

在文章的最后,我想跟大家聊点科学以外的事情。

宇称不守恒震惊了全世界以后,人们开始想到,为什么偏偏是两个中国人(宇称不守恒的论文发表于1956年,杨振宁和李政道加入美国国籍的时间分别为1964年和1962年,所以那会儿他们还都是中国国籍)引导物理学界跨过了这道坎,解决了一个“物理学理论根本结构”的问题?而坚持要做验证宇称是否守恒实验的,也是一个刚刚加入美国国籍的华裔科学家吴健雄。

美国一位杂志编辑坎佩尔推测,也许东西方的某些文化差异促使中国科学家去研究自然法则的不对称性。《科学美国人》的编辑,著名的科学作家马丁·加德纳更是认为,中国文化素来就重视不对称性,在中国文化里极为重要的太极图就是一个非对称分割的圆,这里的黑白两色代表阴和阳。阴阳表示了自然界、社会以及人的一切对偶关系,如善恶、美丑、雌雄、左右、正负、天地、奇偶、生死……无穷无尽。而且最美妙的是每一种颜色重都有另一种颜色的一个小圆点,这意思是指出阴中有阳,阳中有阴;美中有丑,丑中有美;生中有死,死中有生;对称中有不对称,不对称中有对称……这种不对称性的思想传统也许早就使杨振宁和李政道受到了潜移默化、耳濡目染的影响,从而使他们比重视对称性的西方科学家更容易打破西方科学传统中保守的一面。

太极图我们再熟悉不过了,阴阳相生相克的道理我也明白。马丁·加德纳的说法到底有没有道理,长尾科技就不在这里妄下结论了,留给大家自己思考吧。

最后,经过后来几十年的研究,人们对弱相互作用下宇称如何不守恒已经基本弄清楚了,但是对宇称为什么会不守恒仍然是一头雾水,特别是为什么宇称在其它三种相互作用下守恒,偏偏在弱相互作用下不守恒。

这个接力棒,就交给你了~

收起阅读 »深度:杨-米尔斯理论说了啥?为什么说这是杨振宁超越他诺奖的贡献?

在上一篇文章《深度:宇称不守恒到底说了啥?杨振宁和李政道的发现究竟有多大意义?》里,长尾君用了很长的篇幅跟大家聊了聊宇称不守恒的事。大家也知道杨振宁和李政道先生因此斩获了全球华人的第一个诺贝尔奖,然而,对杨振宁关注多一点的人就会经常听到这样一个说法,说宇称不守恒虽然为杨振宁赢得了物理学界至高无上的诺贝尔奖,但这并不是他的最高成就,杨先生最大的贡献是杨-米尔斯理论。

这下子很多人就懵圈了。杨-米尔斯理论是啥?上学的时候老师肯定没讲过,去百度上搜,搜出来结果更是一头雾水,那都是只有懂的人才能看得懂的东西。隐隐约约能感觉到杨振宁先生好像做了什么非常了不起的工作,但是要具体说他做了啥,在科学上有啥意义,就迷糊了。

那杨-米尔斯理论到底重不重要?重要,当然重要,绝对的重要,这是现代规范场论和粒子物理标准模型的基础。在讲宇称不守恒的时候我就说过,杨-米尔斯理论是一个背景更加宏大的故事。宇称不守恒虽然也影响了物理学的方方面面,但是我们把它单独拎出来还是马马虎虎能讲清楚的,而杨-米尔斯理论就不一样了,想要把它搞清楚,我们得把视角上升到整个物理学发展的高度上来,因为这是一个跟物理学主线密切相关的故事。

01物理学的主线

物理学家到底在研究什么?

大自然中有各种各样的现象,有跟物体运动相关的,有跟声音、光、热相关的,有跟闪电、磁铁相关的,也有跟放射性相关的等等。物理学家们就去研究各种现象背后的规律,然后他们得到了一堆关于运动啊,声学、光学、热学之类的定律,然后物理学家们就满意了么?

当然不满意,为啥?定律太多了!

你想想,如果每一种自然现象都用一种专门的定律来描述它,那得有多少“各自为政”的定律啊。于是物理学家们就想:我能不能用更少的定律来描述更多的现象呢?有没有可能有两种现象表面上看起来毫不相关,但是在更深层次上却可以用同一种理论去描述?有没有可能最终用一套理论来描述所有的已知的事情?

这个事情,本质上就跟秦始皇要统一六国一样,我决不允许还有其他六个各自为政的国家存在,必须让所有人遵守同样的法律,服从同一个政令,用同样的语言和文字,这样才和谐。物理学家的统一之路,也是这样浩浩荡荡地开始的。

牛顿统一了天上和地上的力,麦克斯韦统一了电、磁、光。到了19世纪,随着人们对微观世界研究的深入,许多在宏观上风牛马不相及的东西,在微观层面上却很好的统一了起来。比如我们熟悉的支持力、弹力、摩擦力之类的东西,在宏观上它们确实是不同的东西,但是到了微观一看:这些杂七杂八的力全都是分子间作用力造成的,而分子间作用力本质上就是电磁力。并且,这些分子、原子运动的快慢,在宏观层面上居然体现为温度,然后热现象就变成了一种力学现象。

于是,到了19世纪末,人类所有已知现象背后的力就都归结为引力和电磁力,其中引力由牛顿的万有引力定律描述,电磁力由麦克斯韦方程组描述。但尴尬的是,麦克斯韦方程组和牛顿力学这套框架居然是矛盾的,那么到底是麦克斯韦方程组有问题还是牛顿力学的这套框架有问题呢?

爱因斯坦说麦克斯韦方程组没毛病,牛顿的框架有问题。于是爱因斯坦升级了一下牛顿的这套框架,在新框架下继续跟麦克斯韦方程组愉快的玩耍,这套升级后的新框架就叫狭义相对论。

在狭义相对论这个新框架里,麦克斯韦方程组不用做任何修改就能直接入驻,这是一等公民。另外,牛顿力学里有些东西无法直接搬过来,但是稍微修改一下就可以很愉快的搬到这个新框架里来,比如动量守恒定律(直接用牛顿力学里动量的定义,在狭义相对论里动量是不守恒的,需要修改一下就守恒了),这是二等公民。还有一类东西,无论怎么改都无法让它适应这个新框架,这是刁民。

刁民让人很头痛啊,不过还好,虽然有刁民,但是刁民的数量不多,就一个:引力。牛顿的万有引力定律在牛顿力学那个框架里玩得很愉快,但是它骨头很硬,不管怎么改,它就是宁死不服狭义相对论这个新框架,那要怎么办呢?当然,我们可以继续改,我们相信虽然现在引力它不服,但是以后总能找到让它服气的改法。但是爱因斯坦另辟蹊径,他说引力这小子不服改我就不改了,然后他另外提出了一套新理论来描述引力,相当于单独给引力盖了一栋别墅。结果这套新引力理论极其成功,而且爱因斯坦提出这套新理论的方式跟以往的物理学家们提出新理论的方式完全不一样,这种新手法带来梦幻般的成功惊呆了全世界的物理学家,然后爱因斯坦就被捧上天了,这套新理论就叫广义相对论。

爱因斯坦用广义相对论驯服了引力,用狭义相对论安置好了电磁力之后,接下来的路就很明显了:统一引力和电磁力,就像当年麦克斯韦统一电、磁、光那样,毕竟用一套理论解释所以的物理现象是物理学家们的终极梦想。但是,爱因斯坦穷尽他的后半生都没能统一引力和电磁力。不仅如此,随着实验仪器的进步,人们撬开了原子核,在原子核内部又发现了两种新的力:强力和弱力。

这下可好,不但没能统一引力和电磁力,居然又冒出来两种新的力。所以,我们现在的局面变成了有四种力:引力、电磁力、强力和弱力。其中,引力用广义相对论描述,电磁力用麦克斯韦方程组(量子化之后用量子电动力学QED)描述,强力和弱力都还不知道怎么描述,统一就更别谈了。

到了这里,我们这篇文章的主角杨-米尔斯理论终于要登场了,我先把结论告诉大家:现在强力就是用杨-米尔斯理论描述的,弱力和电磁力现在已经实现了完全的统一,统一之后的电弱力也是用杨-尔斯理论描述的。也就是说,在四种基本力里,除了引力,其它三种力都是用杨-米尔斯理论描述的,所以你说杨-米尔斯理论有多重要?

同时,我们也要知道,杨-米尔斯理论是一套非常基础的理论,它提供了一个非常精妙的模型,但是理论本身并不会告诉你强力和电弱力具体该怎样怎样。盖尔曼他们把杨-米尔斯理论用在强力身上,结合强力各种具体的情况,最后得到的量子色动力学(QCD)才是完整描述强力的理论。格拉肖、温伯格和萨拉姆等人用来统一弱力和电磁力的弱电统一理论跟杨-米尔斯理论之间也是这种关系。他们之间的具体关系我们后面再说,这里先了解这些。

以上就是一部极简的物理学统一史,只有站在这样的高度,我们才能对杨-米尔斯理论有个比较清晰的定位。统一是物理学的主线,是无数物理学家们孜孜以求的目标,杨-米尔斯能在这条主线里占有一席之地,其重要性不言而喻。有了这样的认知,我们才能继续我们下面的故事。

在物理学的统一史里,有一个人的工作至关重要,这个重要倒不是说他提出了多重要的理论(虽然他的理论也极其重要),而是他颠倒了物理学的研究方式。以他为分水岭,物理学家探索世界的方式发生了根本的改变。正是这种改变,让20世纪的物理学家们能够游刃有余的处理比之前复杂得多得多的物理世界,让他们能够大胆的预言各种以前想都不敢想的东西。这种思想也极其深刻的影响了杨振宁先生,杨振宁先生反过来又把这种思想发扬光大,最后产生了精妙绝伦的杨-米尔斯理论。

那么这个人是谁呢?没错,他就是爱因斯坦。那么,爱因斯坦究发现了什么,以至于颠倒了物理学的研究方式呢?

02被颠倒的物理学

大家先想一想,爱因斯坦之前的物理学家是怎么做研究的?

他们去做各种实验,去测量各种数据,然后去研究这些数据里的规律,最后用一组数学公式来“解释”这些数据,如果解释得非常好,他们就认为得到了描述这种现象的物理定律,然后顺带着发现了隐藏在理论里的某些性质,比如某种对称性。在这里我们能清晰的看到实验-理论-对称性这样一条线,这也符合我们通常的理解。

但是,爱因斯坦把这个过程给颠倒了,他发现上面的过程在处理比较简单的问题的时候还行,但是当问题变得比较复杂,当实验不再能提供足够多的数据的时候,按照上面的方式处理问题简直是一种灾难。

比如,牛顿发现万有引力定律的时候,开普勒从第谷观测的海量天文数据里归纳出了行星运动的三大定律,然后牛顿从这里面慢慢猜出了引力和距离的平方反比关系,这个还马马虎虎可以猜出来。我们再来看看牛顿引力理论的升级版-广义相对论的情况:

上图是广义相对论的引力场方程,你告诉我这种复杂的方程要怎样从实验数据里去凑出公式来?况且,广义相对论在我们日常生活里跟牛顿引力的结果几乎一样,第谷观测了那么多天文数据可以让开普勒和牛顿去猜公式,但是在20世纪初有啥数据让你去猜广义相对论?水星近日点进动问题是极少数不符合牛顿引力理论的,但是人们面对这种问题,普遍第一反应是在水星里面还有一颗尚未发现的小行星,而不是用了几百年的牛顿引力有问题。退一万步说,就算你当时认为那是因为牛顿引力不够精确造成的,但是就这样一个数据,你怎么可能从中归纳出广义相对论的场方程?

经过一连串的深度碰壁之后,爱因斯坦意识到当理论变得复杂的时候,试图从实验去归纳出理论的方式是行不通的,洛伦兹不就是被迈克尔逊-莫雷实验牵着鼻子走,最终才错失发现狭义相对论的么?实验不可靠,那么爱因斯坦就要找更加可靠的东西,这个更加可靠的东西就是对称性!

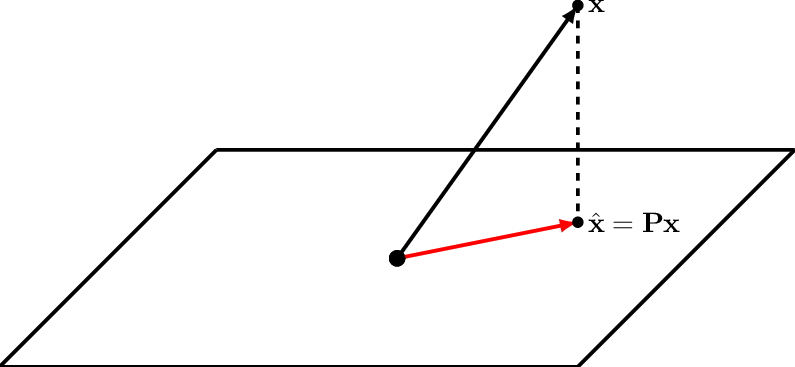

于是爱因斯坦在物理学的研究方式上来了一场哥白尼式的革命:他先通过观察分析找到一个十分可靠的对称性,然后要求新的理论具有这种对称性,从而直接从数学上推导出它的方程,再用实验数据来验证他的理论是否正确。在这里,原来的实验-理论-对称性变成了对称性-理论-实验,对称性从原来理论的副产品变成了决定理论的核心,实验则从原来的归纳理论的基础变成了验证理论的工具。理解这一转变非常的重要,后面的物理学家都是这么干的,我们要先把思路调对,不然到时候就容易出现各种不适应。

爱因斯坦利用这样思路,先确定了广义坐标不变性,然后从这个对称性出发得到了一套新的引力理论,这就是广义相对论。这也是为什么其他科学家看到广义相对论之后一脸懵逼,而且说如果不是爱因斯坦,恐怕50年之内都不会有人发现这套理论的原因。爱因斯坦是第一个这么反过来干的,广义相对论大获成功之后人们才发现原来理论研究还可以这么干,这种思想后来被杨振宁先生发扬光大,并形成了“对称决定相互作用”这样的共识。

爱因斯坦完成广义相对论之后,继续朝着更伟大的目标“统一场论(统一引力和电磁力)”进军,在强力和弱力还没有被发现的年代,能够统一引力和电磁力的理论似乎就是终极理论了。我们现在都知道爱因斯坦终其后半生都未能完成统一场论,但是统一场论的巨大光环和爱因斯坦自带的超级偶像的磁场还是吸引了一些物理学家,也带来了一些有意思的新想法。

03规范不变性

我们再来理一理爱因斯坦的思路:爱因斯坦把对称性放在更加基础的位置,然后从对称性导出新的理论。他从洛伦兹不变性导出了狭义相对论,从广义坐标不变性导出了广义相对论,现在我们试图统一引力和电磁力,那么,有一个问题就会很自然地被提上日程:究竟什么样的一种对称性会导出电磁理论呢?

这个问题很自然吧,但是它的答案却不是那么好找的,这么容易就让你找到导致电磁理论的不变性,上帝岂不是太没面子了?麦克斯韦方程组是从前人的实验经验定律总结出来的,并没有指定什么具体的对称性,那要怎么办呢?

不着急,诺特定理告诉我们对称性跟守恒定律是一一对应的,我现在不是要找导出电磁理论的对称性么?那么我就去看看电磁理论里有什么守恒定律呗,最好还是电磁理论里特有的。

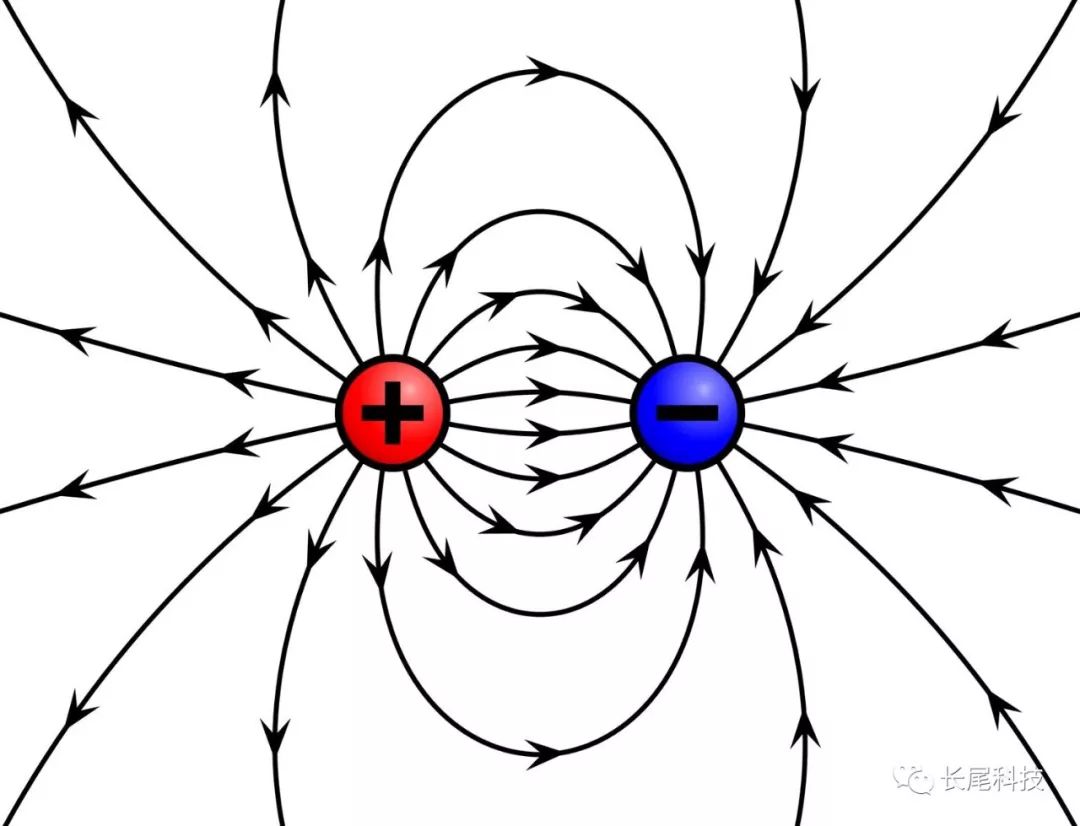

说到电磁理论里特有的守恒定律,那肯定就是电荷守恒啊。电荷肯定是只有电磁学才有的东西,而且电荷守恒定律又是这么明显,不管是不是它,它肯定是嫌疑最大的那个,必须抓起来严刑拷问,看看跟它私通的对称性到底是什么。

在外尔的严刑逼供下,电荷守恒招了:跟电荷守恒相对应的对称性是波函数的相位不变性,(在量子力学里粒子的状态是用波函数来描述的,既然波那肯定就有相位),但是由于历史原因,这个相位不变性我们一直称为规范不变性,也叫规范对称性。

这个相位不变性,或者说规范不变性,我们怎么理解呢?为什么麦克斯韦的电磁理论里会有规范不变性呢?如果从公式里看就非常的简单,就是我给它这里做了一个相位变换,它另一个地方就产生了一个相反的相位,总体上刚好给抵消了;如果从直觉上去感觉,你可以想想,在量子力学里,波函数的模的平方代表在这里发现该粒子的概率,你一个波函数的相位不论怎么变,它的模的平方是不会变的啊。如果你还想继续深挖,我推荐你去看一看格里菲斯的《粒子物理导论》(在公众号回复“粒子物理导论”可以获取这本书的电子版),他在第十章里专门用了一章来讨论规范理论,而且很通俗。

总的来说就是:规范不变性导致电荷守恒。

但是事情还没完,外尔接着发现了一件真正让人吃惊的事:我们上面说规范不变性导致电荷守恒,这里说的规范不变性指的是整体规范不变性,但是外尔发现如果我们要求这个规范不变性是局域的,那么我们就不得不包括电磁场。

泡利针对这个做了进一步的研究,1941年,泡利发表了一篇论文,他在论文里严格的证明了:U(1)群整体规范对称性对应电荷守恒,它的局域规范对称性产生电磁理论,甚至可以直接从它推导出麦克斯韦方程组。U(1)群是群论里的一种群的名字,叫酉群(unitary group),或者幺正群,数字1表示这是1阶酉群,我们现在只需要知道对称性在数学上就是用群论来描述,而且通常不同的理论对应不同的群(这里电磁理论就对应U(1)群)就行了。

也就是说,我们现在终于找到了决定电磁理论的对称性,它就是U(1)群的局域规范对称性。U(1)群和规范对称我前面都解释了,那么问题的关键就落在对称性的整体和局域的区别上了。

04整体对称和局域对称

整体对称,顾名思义,如果一个物体所有的部分都按照一个步调变换,那么这种变换就是整体的。打个比方,舞台上所有的演员都同步地向前、向后走,或者全都做同样的动作,观众看着演员都整整齐齐的,觉得所有人都像是一个人的复制品一样,这样的变换就是整体的。如果经过这样一种整体的变换之后,它还能保持某种不变性,我们就说它具有整体对称性。

有了整体对称的概念,局域对称就好理解了,类比一下,如果一个物体不同的部分按照不同的步调变换,那么这种变换就是局域的。还是以舞台为例,导演为了使表演更具有个性,他想让演员表现出波浪的样子,或者是千手观音那样,再或者是形成各种不断变化的图案,这种时候每个人的动作变换就不一样了吧,也不会说所有人都像一个人的复制品一样了,这时候这种变换就是局域的。因为它不再是所有的人按照一个规则变换,而是局部的每个人都有他局域特有的变换规则。同样的,如果经过这样一种局域的变换之后,它还能保持某种不变性,我们就说它具有局域对称性。

从上面的情况我们看出来,整体变换要简单一些,所有的地方都按照同样的规则变换,而局域变换就复杂多了,不同的地方按照不同的规则变换。所以,很明显,如果你要求一套理论具有某种局域对称,这比要求它具有整体对称复杂得多,局域变换对物理定律形式的要求就更加严格一些。但是,你一旦让它满足局域对称了,它能给你的回报也会多得多。

还是电磁理论的例子:整体规范对称性下我们只能得到电荷守恒,但是一旦要求它具有局域规范对称性,整个电磁理论,甚至麦克斯韦方程组都直接得到了。电荷守恒和麦克斯韦方程组,这就是整体对称和局域对称给的不同回报,孰轻孰重差别很明显吧?电荷守恒是可以直接从麦克斯韦方程组里推导出来的。

以上是偏科普的解释,从数学的角度来说,整体变换就是你所有的变换跟时空坐标无关,局域变换就是你的变换是一个跟时空坐标相关的函数。跟时空坐标相关的函数,其实就是说不同的时空点,这个函数值是不一样的,也就是说变换不一样。

不管从哪种解释(从数学更容易),我们其实都可以看出:整体变换其实只是局域变换的一种特例。局域变换里变的是一个跟时空坐标相关的函数,但是这个函数的值也可以是一个定值啊,这时候局域变换就退化成整体变换了。

那么,一个大胆的想法就产生了:在电磁理论里,整体规范对称性对应着电荷守恒,但是我一旦要求这个整体规范对称性在局域下也成立,我立马就得到了整个电磁理论。那么我可不可以把这种思想推广到其他领域呢?比如强力、弱力,有没有可能同样要求某种整体对称性在局域成立,然后可以直接产生强力、弱力的相关理论呢?

这是一个十分诱人的想法,杨振宁从他读研究生的时候就在开始琢磨这个事,但是一直到十几年后的1954年,也就是他32岁的时候才有结果,这个结果就是大名鼎鼎的非阿贝尔规范场论,也叫杨-米尔斯理论。

05杨振宁的“品位”

在我们正式讲杨-米尔斯理论之前,我们先来聊一聊杨振宁先生的品位。

有一个曾经跟爱因斯坦共事过的物理学家这样回忆:我记得最清楚的是,当我提出一个自认为有道理的设想时,爱因斯坦并不与我争辩,而只是说:“啊,多丑!”。只要他觉得一个方程是丑的,他就对之完全失去了兴趣,并且不能理解为什么还会有人愿意在上面花这么多时间。他深信,美是探索理论物理中重要结果的一个指导原则。

爱因斯坦自己也说:“我想知道上帝是如何创造这个世界的。对这个或那个现象、这个或那个元素的谱我并不感兴趣。我想知道的是他的思想,其他的都只是细节问题。”

爱因斯坦对一个理论的美学要求达到了一种不可思议的地步。从麦克斯韦电磁学里发现的洛伦兹不变性成了狭义相对论的核心,但是爱因斯坦觉得狭义相对论偏爱惯性系,这点让他很不满。他觉得洛伦兹不变性的范围太窄了,上帝不应该让这么美的思想之局限在惯性系里,所以他要以一个在所有参考系里都成立的不变性为前提,重新构造一个新的理论,这就是广义坐标不变性和广义相对论的来源。

说白了,爱因斯坦就是觉得:这么好的对称性,这么美的想法,如果上帝你不选用它作为构造世界的理论,那上帝简直就是瞎子。爱因斯坦深信上帝一定是用简单和美来构造这个世界的,所以我从如此简单和美的对称出发构造的理论一定是有意义的。

杨振宁先生的品位,跟爱因斯坦几乎是一模一样的,这也是一位对理论的美学要求达到了不可思议地步的人。杨振宁先生最为崇敬的物理学家就是爱因斯坦,他对爱因斯坦颠倒物理学的研究方式,把对称性放在极为重要的位置,以及对科学理论简单和美的追求都有非常深刻的领悟。除此之外,杨振宁还有一个一般物理学家不具备的优势:他有一个非常厉害的数学家老爹,这就使得杨振宁的数学水平比同时代的物理学家高出很多。数学在现代物理中有多重要不用我多说,这就叫凭实力拼爹~

杨振宁先生是父亲杨武之是著名的数学家和数学教育家,是数学教育家就意味着他会以一种非常恰当的方式让杨振宁接触并喜欢数学。杨振宁还是中学生的时候,他就从父亲那里接触到了群论的基础原理。诺特定理的发现让物理学家们重视对称性,但是他们对群论这种对称性的数学语言却没有足够的重视。当时很多物理学家都反对把群论这种过于抽象的数学语言引入到物理学里来,怼神泡利直接把群论嘲讽为“群祸”,薛定谔表示附议,爱因斯坦也只是把群论当做一个细枝末节的工作。

幸运的是,杨武之恰好是擅长群论的数学家,他在清华大学开过群论的课程,当时华罗庚、陈省身这些未来的数学大师都来听过课。有这样的父亲,杨振宁对群论肯定不陌生,而杨振宁在西南联大学士论文的题目选的就是《群论和多原子分子的振动》,他的老师吴大猷就借此引导他从群论开始关注物理学的对称性问题。

所以,年纪轻轻的杨振宁就已经非常重视物理学的对称性问题,并且在那个其他物理学家还在普遍怀疑群论的年代,他已经很好的掌握了群论这种研究对称性的重要工具,这无疑是非常幸运的。有这样的杨振宁,他会对泡利在1941年发表的那篇论文感兴趣是很自然的。

06对称性的推广

我们把眼光再拉回20世纪四五十年代,这时候人们已经知道自然界除了电磁力和引力之外还有强力和弱力,强力把质子和中子黏在一起(不然质子都带正电,同性相斥早就把原子核拆了),弱力在原子核衰变的时候发挥作用(比如中子衰变变成质子、电子和反中微子的β衰变)。但是那时候对强力和弱力的认识都还非常的肤浅,汤川秀树的介子理论、费米的四费米子理论都能只能解释强力、弱力的一些现象,还有大把的问题他们没法解决,谁都知道这些理论只是关于强力、弱力的一个过渡理论,最后肯定要被更加精确的理论取代,但是该怎样去寻找更加精确的理论,大家心里也都没谱,没有一个十分清晰的思路。

但是杨振宁先生那时候的思路确是很清晰的:他对理论的美学要求是跟爱因斯坦一样苛刻的,因此,任何只是试图粗糙、唯象的模拟强力、弱力的理论他都懒得搭理(就跟爱因斯坦嫌弃它们长得丑一样)。然后,加上数学大牛的父亲和恩师吴大猷的悉心栽培,杨振宁那先生对数学的群论、物理学的对称性都有非常深刻的理解,所以他就特别理解外尔那种想法的重要性。所以,他要不惜一切代价的扩展它。

外尔发现U(1)群整体规范对称性对应电荷守恒,但是,一旦我把这个整体对称性推广到局域,我就可以直接得到整个电磁理论。这种想法对物理学上有“洁癖”的杨振宁来说,吸引力实在是太大了,因为它实在是太美太简洁,给出的回报也太丰厚。如果我在强力、弱力里通过把某种规范对称性从整体推广到局域,是不是也可以得到关于强力、弱力的理论呢?

我们从事后诸葛亮的角度看,好像这一切都显得很自然,好像只要是物理学家都应该想到这个。但其实不然,且不说当爱因斯坦在搞统一场论的时候,他就已经被所谓的主流物理学界给边缘化了,外尔跟着爱因斯坦搞统一场论时提出的这种想法跟着被边缘化是很正常的事情。物理学家们每天都要产生各种各样的想法,这些想法哪些可靠,哪些值得考虑,哪些值得自己深入研究,哪些东西值得自己不顾一切的去守护,这原本就是一个极困难的问题,也是非常考验物理学家水平的事情。

在当时更多物理学家的眼里,外尔这样的手法可能确实很漂亮,但有点“绣花枕头”的嫌疑:麦克斯韦方程组我们早就知道了,狄拉克、费曼等人也已经成功的把电磁场量子化了(就是所谓的量子电动力学),你在电磁领域这样颠来倒去好像确实很漂亮,但是没有增加任何知识啊?好吧,就算你的这个东西可能更普适,可能在强力、弱力里也有用武之地,但是在当时主流的描述强力和弱力的理论(也就是汤川秀树的介子理论和费米的四费米子理论)里,也看不到合适的用武的地方。而且,一般物理学家对“对称决定相互作用”的认识还远远没有达到爱因斯坦和杨振宁的水平,所以他们不怎么关注这个也是自然的。

所以,当时除了杨振宁、泡利、外尔等寥寥几人关注这个以外,其他人对此根本就不关心。而在这些关注的人里,杨振宁又无疑是其中对此关注度最高的一个,毕竟本科论文就是做的这个,后来给他带来诺贝尔奖的宇称不守恒也是关于对称性的,他一直对对称性在物理学里的作用保持极高的关注度。

既然想推广外尔的思想,试图通过找到某种新的局域规范对称性来找到强力、弱力的理论,那么关键就是要找到这种对称性。但是怎么找这种对称性呢?当然还是按照诺特定理,去看看强力、弱力里有什么守恒定律呗,最好还是像电荷守恒那样,在那种相互作用力特有的。

07同位旋

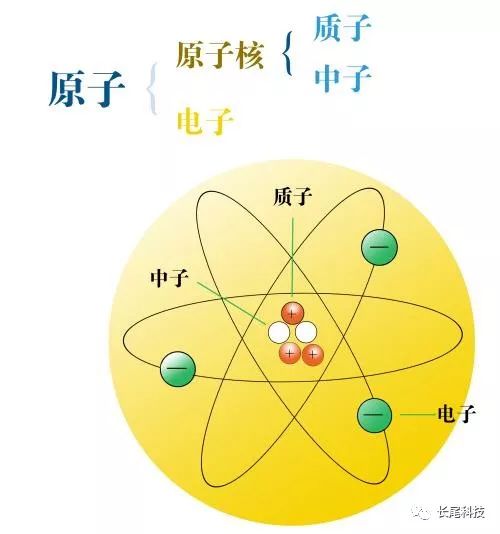

杨振宁通过一番审查,发现弱相互作用里暂时没有什么特殊的守恒定律,但是强相互作用力里却有一个现成的:同位旋守恒。而且这个同位旋守恒还只在强相互作用下守恒,在其它作用下不一定守恒,这不刚好么。

同位旋是啥呢?大家只要看一下质子(1.6726231 × 10^-27千克)和中子(1.6749286 ×10^-27千克)的质量,就会发现它们的质量实在是太接近了(差别在千分之一)。而且,人们还发现2个质子、1个质子1个中子、2个中子之间的强相互作用几乎是相同的,也就是说,如果我们不考虑电磁作用,在强相互作用的眼里,质子和中子完全是相同的。

于是,海森堡就来了提出了一个大胆的想法:他认为质子和中子压根就是同一种粒子-核子的两种不同的状态,它们共同组成了一个同位旋二重态。在抽象的同位旋空间里,质子可以“旋转”成为中子,中子也可以“旋转”成为质子,因为质子和中子在强相互作用下是一样的,所以,我们就可以说:强相互作用具有同位旋空间下的旋转不变性。

大家可能注意到我上面的“旋转”打了一个引号,因为我们这里说的旋转并不是在我们常说的真实空间里,而是在核子内部抽象出来的同位旋空间,因此这种对称性又叫内部对称性,而之前我们谈的各种跟时空有关的对称性就叫外部对称性。内部对称性咋一看好像不那么真实,但其实它跟外部对称是一样真实自然的,它们一样对应着守恒定律,强相互作用下同位旋空间里的这种旋转不变性就对应同位旋守恒。

关于同位旋的事情这里就不再多说了,大家只要知道在强相互作用里同位旋是守恒的,并且同位旋空间下质子和中子可以相互旋转得到就行了。

因为描述对称性的数学语言是群论,与同位旋这种对称相对应的群叫SU(2)(特殊幺正群),里面的数字2提醒我们这是两个物体(如质子和中子)相互变换来确定的。我们也先甭管这个SU(2)群到底是什么意思(这是群论的基础知识,感兴趣的自己看群论),只需要知道这个群可以描述两个物体相互变换的这种对称性,跟电磁理论里用U(1)群来描述电磁理论里的对称性一样的就行了。

外尔和泡利发现,只要我们要求系统具有U(1)群的局域规范不变性,我们就能从中推导出全部的电磁理论。那么,杨振宁如果认为强力的本质由质子和中子相互作用产生,那么推广前面的思想,我们就应该要求系统具有SU(2)群的局域规范不变性。

好吧,要推广那就推广吧,不就是把局域规范不变性从U(1)群推广到SU(2)群么,有些人认为科学家们风风雨雨什么没见过,把一个东西从U(1)群推广到SU(2)群应该没什么难度吧?那你就错了,这玩意还真不是这么简单的,广义相对论也不过是把狭义相对论里的洛伦兹不变性推广到了广义坐标不变性,你觉得这个简单么?

U(1)群的问题之所以比较简单,是因为跟U(1)群对应的电磁理论它本身就具有局域规范对称性。也就是说,当我们的麦克斯韦同学写下麦克斯韦方程组的时候,他就已经把U(1)群的局域规范对称性写到这方程里去了,虽然他自己没有意识到。熟悉电磁理论的人都知道其实我们有两套表述电磁场的体系,一套就是我们初中就开始学习的场强体系,还有一套势体系,也就是电磁势这些东西,从这个角度很容易就能看出它的规范不变性。

但是SU(2)这里一切都是空白,没有电磁势这样的东西。杨振宁先生想做的就是要找到类似电磁势这种具有局域规范不变性的东西,然后利用他们来描述强力,所谓的推广是这个样子的一种推广。在这种推广里,最困难的地方就在这四个字:非阿贝尔。

08非阿贝尔群

在前面我跟大家提过,杨-米尔斯理论又叫非阿贝尔规范场论,这个阿贝尔指的是阿贝尔群(以挪威的天才数学家阿贝尔命名),它又叫交换群,通俗的讲就是这个群里的运算是满足交换律的。

最简单的例子就是整数的加法,小学生都知道加法满足交换律:3+5=5+3,不论你加数的顺序怎么交换,最后的结果都不变。于是,我们就说整数和整数的加法构成了一个整数加法群,这个群的运算(加法)是满足交换律的,所以这个整数加法群就是阿贝尔群。

那么,非阿贝尔群自然就是指群的运算不满足交换律的群。那么,不满足交换律的运算有没有呢?当然有了,最常见的就是矩阵的乘法。稍微有点线性代数基础的人都知道:两个矩阵相乘,交换两个矩阵的位置之后得到的结果是不一样的。而矩阵这种东西在数学、物理学里是非常基础的东西,比如你对一个物体进行旋转操作,最后都可以转化为物体跟一个旋转矩阵的运算,这样非阿贝尔其实就没啥奇怪的了。

这里我借用一下徐一鸿在《可畏的对称》(强烈安利这本书,需要的在公众号里回复“可畏的对称”即可)里的一个例子让大家感受一下这种不可交换的次序,也就是非阿贝尔的感觉。

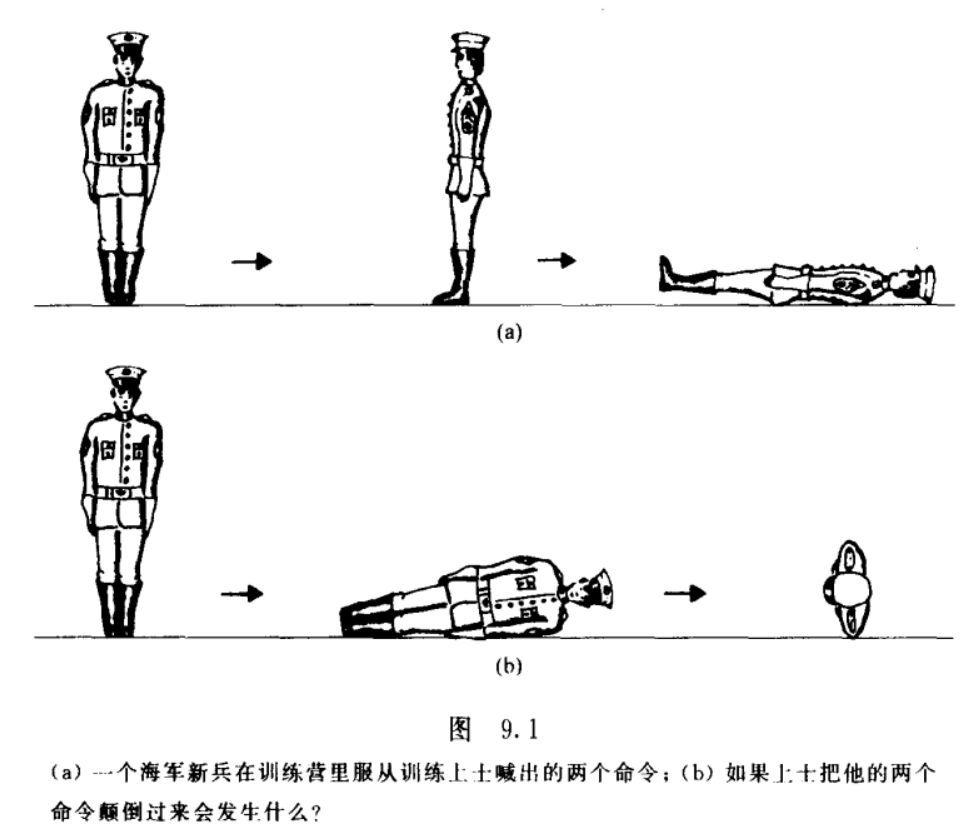

上图是一个新兵,他现在要执行两个操作,一个是顺时针旋转90°(从上往下看),一个是向右倒(其实就是从外往里看顺时针旋转90°)。上面的a图是先旋转再右倒,而下面的b图则是先右倒再旋转,我们可以清楚的看到,最后这两个人的状态是完全不一样的(一个左侧对着你,一个头对着你)。

状态不一样说明什么呢?说明这两个旋转操作如果改变先后次序的话,得到的结果是不一样的,而这两个旋转操作都可以通过跟两个矩阵相乘得到,这说矩阵的乘法是不能随意交换顺序的。

好了,有了这些概念,我们再回到杨振宁先生的问题上来。

09杨-米尔斯理论

外尔把U(1)群的整体规范对称性推广到了局域,因为U(1)群(1×1矩阵)是阿贝尔群,所以这个过程很简单;杨振宁试图把SU(2)群的整体规范对称也推广到局域,但SU(2)群(2×2矩阵)是非阿贝尔群,这个就麻烦了。

我们知道杨振宁先生的数学水平在物理学家群体里是非常高的,他的父亲杨武之就是群论大师,他自己也很早就进入了对称性领域。饶是如此,他从泡利1941年的论文开始,前前后后过了十几年,一直到1954年,他才和米尔斯(当时和杨振宁先生在同一间办公室,是克劳尔教授的博士研究生)一起写出了划时代的论文《同位旋守恒和同位旋规范不变性》和《同位旋守恒和一个推广的规范不变性》。

上图便是1954年杨振宁和米尔斯在《物理评论》上发表的第一篇论文截图。按照惯例,这种经典论文长尾科技会提前给大家找好,想亲眼目睹一下杨振宁先生这篇划时代论文的,在公众号回复“杨米尔斯理论论文”就行。

这两篇论文正式宣告了杨-米尔斯理论的诞生,杨振宁先生终于把局域规范对称的思想从阿贝尔群推广到了更一般的非阿贝尔群(阿贝尔群的电磁理论成了它的一个特例),从而使得这种精妙的规范对称可以在电磁理论之外的天地大展拳脚,也使得他一直坚持的“对称决定相互作用”有了落脚之地。为了区别起见,我们把外尔的那一套理论成为阿贝尔规范场论,把杨振宁和米尔斯提出来的称为非阿贝尔规范场论,或者直接叫杨-米尔斯理论。

杨-米尔斯理论给我们提供了一个精确的数学框架,在这个框架里,只要选择了某种对称性(对应数学上的一个群),或者说你只要确定了某个群,后面的相互作用几乎就被完全确定了,它的规范玻色子的数目也完全被确定了。这就是为什么后来大家能直接从强力和弱电理论里预言那么多还未被发现的粒子的原因。

什么是规范玻色子?科学家们按照自旋把基本粒子分成了费米子(自旋为半整数)和玻色子(自旋为整数),其中费米子是组成我们基本物质的粒子,比如电子、夸克,而玻色子是传递作用力的粒子,比如光子、胶子。有些人可能是第一次听说传递作用力的粒子这种说法,会感觉非常奇怪,怎么作用力还用粒子传递?

没错,在量子场论里,每一种作用力都有专门传递作用力的粒子。比如传递电磁力的是光子,传递强力的是胶子,传递弱力的是W和Z玻色子,传递引力的是引力子(不过引力子还没有找到)。两个同性电子之间为什么会相互排斥呢?因为这两个电子之间在不停的发射交换光子,然后看起来就像在相互排斥,这就跟两个人在溜冰场上互相抛篮球然后都向后退一样的道理。那么相互吸引就是朝相反的方向发射光子了,其他的力也都是一样,这些传递相互作用的玻色子在规范场里都统统被称为规范玻色子。

也就是说,在杨-米尔斯理论里,那些传递相互作用的粒子都叫规范玻色子,每一个群都有跟他对应的规范玻色子,只要你把这个群确定了,这些规范玻色子的性质就完全确定了。比如在U(1)群里,规范玻色子就只有一个,那就是光子;在SU(3)群里,理论计算它的规范玻色子不多不少就是8个,然后实验物理学家就根据这个去找,然后真的就找到了8种胶子。以前是实验物理学家发现了新粒子,理论物理学家要琢磨着怎么去解释,现在是理论物理学家预测粒子,实验物理学家再去找,爱因斯坦颠倒研究物理的方法现在终于从蹊径成了主流。

10从杨-米尔斯理论到标准模型

杨-米尔斯理论从数学上确定了“对称决定相互作用”,那么我们接下来的问题就是“什么样的对称决定什么样的相互作用”了。比如,我现在要描述强力,那么强力到底是由什么对称决定的呢?

有些人可能觉得奇怪,你上面不是说了一大片同位旋守恒么,杨振宁先生不就是看到同位旋守恒和电荷守恒的相似性才最终提出了杨-米尔斯理论么,为什么现在还要来问强力是什么对称决定的,难道不是同位旋么?

没错,还真不是同位旋!

海森堡从质子和中子的质量相近提出了同位旋的概念,同位旋守恒确实也只在强力中成立,但是大家不要忘了质子和中子的质量只是接近,并不是相等。杨-米尔斯理论里的对称是一种精确对称,不是你质子和中子的这种近似相等,当时的科学家们把质子和中子的微小质量差别寄希望于电磁污染,但事实并非如此。所以,当杨振宁试图用质子中子同位旋对称对应的SU(2)群作为强力的对称群的时候,得到的结果肯定跟实际情况不会相符的。

但是,我们要注意到当时才1954年,人们对强力的认识还太少了,后来我们知道真正决定强力的精确对称是夸克的色对称,与之对应的群是SU(3)群,所以我们把最终描述强力的理论称之为量子色动力学(QCD)。但是,夸克这个概念要到1964年才由盖尔曼、茨威格提出来,所以杨振宁在1954年就算想破脑袋也不可能想到强力是由夸克的色对称决定的。

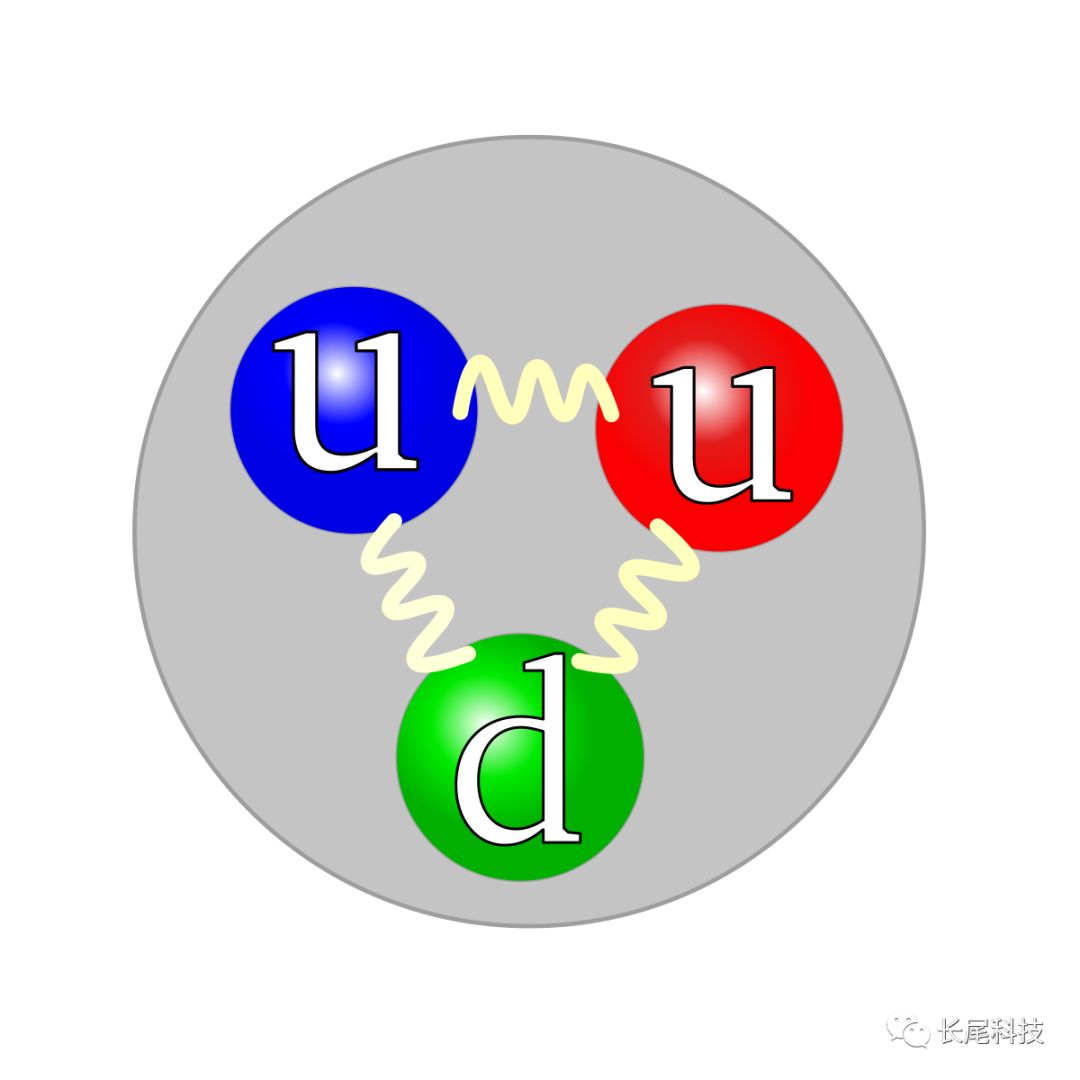

夸克有六种(上夸克、下夸克、奇夸克、粲夸克、底夸克、顶夸克),每一种夸克也称为一味,质子和中子之间的微小质量差异是就是因为上夸克和下夸克的质量不同。另外,每一味夸克都有三种色(红、绿、蓝),比如上夸克就有红上夸克、绿上夸克和蓝上夸克,这不同色的同种夸克之间质量是完全相等的,这是一种完全精确的对称,这种色对称最后决定了强相互作用。

一旦建立了这种夸克模型,并且意识到夸克色对称这种精确对称对应SU(3)群,那么接下来利用杨-米尔斯理论去构造描述强力的理论就是非常简单的事情,基本上就是带公式套现成的事。所以,成功描述强力的量子色动力学的核心就是夸克模型+杨-米尔斯理论。

在弱力这边情况也是类似的,你要想找到描述弱力的理论,那就先去找到决定弱力的精确对称和相应的群,然后直接按照杨-米尔斯理论来就行了。但是,弱力这边的情况稍微复杂一点,科学家们没找到什么弱力里特有的精确对称,但是他们发现,如果我把弱力和电磁力统一起来考虑,考虑统一的电弱力,我倒是能发现这种精确对称。于是,他们索性不去单独建立描述弱力的理论了,转而直接去建立统一弱力和电磁力的弱电统一理论。而最后在弱电相互作用中真正起作用的是(弱)同位旋——超荷这个东西,他们对应的群是SU(2)×U(1)(×表示两个群的直积)。

描述强力的量子色动力学和描述电磁力和弱力的弱电统一理论一起构成了所谓的粒子物理标准模型,于是我们可以在杨-米尔斯理论这同一个框架下描述电磁力、强力和弱力,这是物理学的伟大胜利。同时,我们也要清楚的知道,杨-米尔斯理论不等于标准模型(没有夸克模型你拿着理论也不知道怎么用),它是一个数学框架,是一把神兵利器,它本身并不产生具体的理论知识,但是一旦你把它用在合适的地方,它就能给你带来超出想象的回报(想想我们50年代末还对强力弱力束手无策,但是70年代末就完全驯服了它们)。

11不得不说的质量问题

标准模型的建立是另一个非常宏大的故事,这里就不多说了,这里谈一个不得不说的问题:质量问题。

在上面我们知道了费米子是组成物质的粒子,玻色子是传递相互作用力的粒子。比如两个电子之间通过交换光子来传递电磁力,两个夸克通过交换胶子来传递强力,那么光子和胶子就分别是传递电磁力和强力的规范玻色子。但是,大家有没有考虑过玻色子的质量问题?如果传递相互作用力的玻色子质量过大或者过小会咋样?

还是以溜冰场传球为例,假设两个人站在溜冰场上相互传篮球,那么一开始他们会因为篮球的冲力而后退(这就是斥力的表现),从而把距离拉开,但是他们会一直这样慢慢后退下去么?当然不会!当两人之间的距离足够远的时候,你投篮球根本就投不到我这里来了,那我就不会后退了。再想一下,如果你投的不是篮球而是铅球那会怎样?那可能我们还在很近的时候,你的铅球就投不到我这里来了。

在溜冰场的模型里,球就是传递作用力的玻色子,你无法接到球就意味着这个力无法传到你这里来,就是说它的力程是有限的。从篮球和铅球的对比中我们也能清楚的知道:玻色子的质量越大,力程越短,质量越小,力程越长,如果玻色子的质量为零,那么这个力程就是无限远的。

所以,为什么电磁力是长程力,能传播很远呢?因为传递电磁力的光子没有质量。但是我们也清楚的知道,强力和弱力都仅仅局限在原子核里,也就是说强力、弱力都是短程力,所以,按照我们上面的分析,那么传递强力和弱力的玻色子似乎应该是有质量的,有质量才能对应短程力嘛。

但是,杨振宁在研究规范场的时候,他发现要使得系统具有局域规范不变性,那么传递作用力的规范玻色子的质量就必须为零。也就是说,规范玻色子如果有质量,它就会破坏局域规范对称性。

为什么局域规范对称性要求玻色子的质量必须为零呢?你可以这样想,什么叫局域规范对称?那就是不同的地方在做着不同的变换,既然不同的地方变换是不一样的,那么肯定就必须有个中间的信使来传递这种状态,这样大家才能协调工作,不然你跳你的我跳我的岂不是乱了套?好,既然这个信使要在不同地方(也可能是两个非常远的地方)传递状态,按照上面的分析,它是不是应该零质量?只有质量为零才能跑的远嘛~

所以,这样分析之后,我们就会发现局域规范对称性和规范玻色子零质量之间的对应关系是非常自然的。但是,这样就造成了现在的困境:局域规范对称性要求规范玻色子是零质量的,但是强力、弱力的短程力事实似乎要求对应的规范玻色子必须是有质量的,怎么办?

这个问题不仅困扰着杨振宁,它也同样困扰着泡利(其实当时对规范场感兴趣的也就他们寥寥几个)。泡利开始对规范场的事情也很感兴趣(杨振宁就是读了泡利1941年的那篇论文才开始对规范场感兴趣的),但是当泡利发现了这个似乎无解的质量问题之后,他就慢慢对规范场失去了兴趣,也就没能得出最后的方程。

杨振宁的情况稍微不一样,他的数学功底非常好,对群论的深入理解能够让他更深刻的理解对称性的问题(想想那会儿物理学家都不待见群论,泡利还带头把群论称为群祸)。另外,在美学思想上,杨振宁是爱因斯坦的铁杆粉丝,他们都是“对称决定相互作用”坚定支持者,这使得杨振宁对规范场产生了谜之喜爱。而且,杨振宁那会儿才30岁左右,是科学家精力和创造力的巅峰时期,自然无所畏惧。

所以,杨振宁一直在疯狂地寻找杨-米尔斯方程,找到方程之后,即便知道有尚未解决的质量问题,他依然决定发表他的论文。在他眼里,这个方程,这套理论是他心里“对称决定相互作用”的完美代表,他跟爱因斯坦一样深信上帝喜欢简洁和美,深信上帝的简单和美是由精确对称决定的。如果是这样,那么还有什么比基于规范不变性这种深刻对称的杨-米尔斯理论更能描绘上帝的思想呢?

杨振宁对对称性的深刻理解使得他对杨-米尔斯理论有非常强的信心,至于强力、弱力上表现出来的质量问题,那不过是这个理论在应用层面出现了一些问题。强力、弱力比电磁力复杂很多,因此用杨-米尔斯理论来解释强力、弱力自然就不会像处理电磁力那样简单。为什么电磁力这么简单?你想想,电子有电效应,电子的运动产生磁效应,电子之间的相互作用是通过光子这个规范玻色子传递的,所以电磁力的本质就是电子和光子的相互作用。这里只有一个粒子电子,和一个规范玻色子光子,而且光子还是没有质量的,你再看看强力里面,三种色夸克,八种不同的胶子,这铁定比电磁力复杂多了啊!

所以,杨振宁想的是:杨-米尔斯理论没问题,现在它应用在强力弱力上出现了一些问题(质量问题就是初期最大的一个),这也是自然的。这些是问题,而非错误,以后随着人们研究的深入,这些问题应该可以慢慢得到解决的。

历史的发展确实是这样,质量问题后来都通过一些其他的手段得到了解决,那么质量问题最终是怎么解决的呢?

在描述强力的量子色动力学里,我们注意到传递夸克间作用力的胶子本来就是零质量的,零质量跟规范对称性是相容的。那但是,如果这样的话,零质量的玻色子应该对应长程力啊,为什么强力是短程力(只在原子核里有效)呢?这就涉及到了强力里特有的一种性质:渐近自由。渐近自由说夸克之间的距离很远的时候,它们之间的作用力非常大,一副谁也不能把它们分开的架势,但是一旦真的让它们在一起了,距离很近了,它们之间的相互作用力就变得非常弱了,好像对面这个夸克跟它没任何关系似的,活脱脱的一对夸克小情侣。这样在量子色动力学里,零质量的规范玻色子就和强力的短程力没有冲突了。

渐近自由解释了为什么胶子是零质量但是强力确是短程力,那么传递弱力的W和Z玻色子可是有质量的。有质量的话短程力是好解释了,但是我们上面说有质量的规范玻色子会破坏规范对称性,这规范对称性可是杨-米尔斯理论的根基啊,它被破坏了那还怎么玩?

最后解决这个问题的是希格斯机制。希格斯机制是来打圆场的:你杨-米尔斯理论要求规范玻色子是零质量的,但是最后我们测量到W和Z玻色子是有质量的,怎么办呢?简单,我认为W和Z这些传递弱力的规范玻色子一出生的时候是零质量的,但是它来到这个世界之后慢慢由于某种原因获得了质量,也就是说它们的质量不是天生的而是后天赋予的,这样就既不与杨-米尔斯理论相冲突,也不跟实际测量相冲突了。

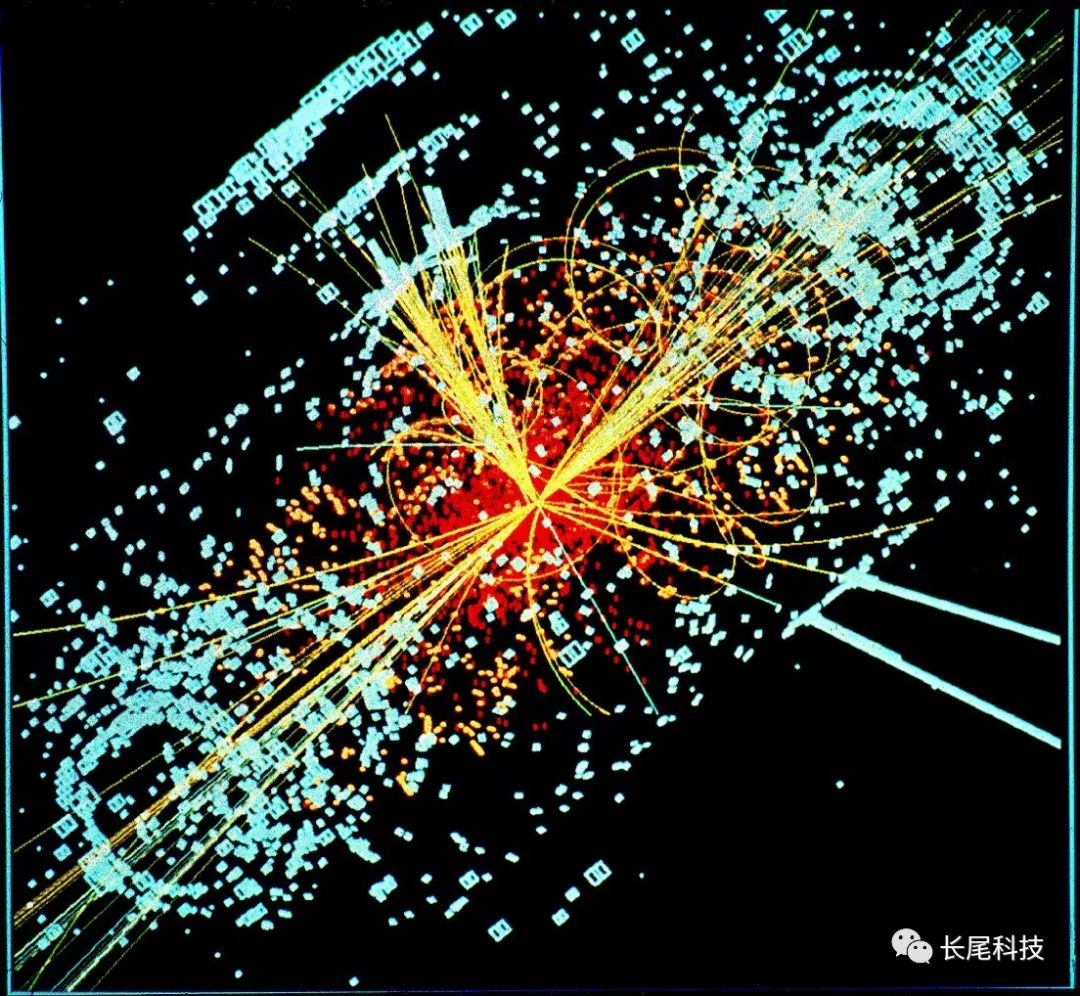

所以,希格斯机制其实就是赋予粒子质量的机制。它认为我们的宇宙中到处都充满了希格斯场,粒子如果不跟希格斯场发生作用,它的质量就是零(比如光子、胶子),如果粒子跟希格斯场发生作用,那么它就有质量,发生的作用越强,得到的质量就越大(需要说明的是,并不是所有的质量都来自于粒子和希格斯场的相互作用,还有一部分来自粒子间的相互作用)。2012年7月,科学家终于在大型强子对撞机(LHC)中找到了希格斯粒子,为这段故事画上了一个圆满的句号,也理所当然地预约了2013年的诺贝尔物理学奖。

这样杨-米尔斯理论就可以完整的描述强力、弱力和电磁力了,在霍夫特完成了非阿贝尔规范场的重整化(重整化简单的说就是让理论能算出有意义的数值,而不是无穷大这种没意义的结果,这是点粒子模型经常会出现的问题。举个最简单的例子,我们都知道电荷越近,它们之间的电磁力越大,那么当电荷的距离趋近于零的时候,难道电磁力要变成无穷大么?这个当做思考题~)之后,粒子物理标准模型就正式投产商用。

12结语

至此,我们关于杨-米尔斯理论的故事就告一段落了,相信能坚持看到这里的人对杨-米尔斯理论应该都有了个大致的了解,对它的作用和意义也会有自己的判断。

这篇文章是我有史以来耗费心血最多的科普文,为此我的公众号都有好长一段时间没更新了,在公众号后台和社群里也都理所当然地收获了一大波粉丝的催更~不过,相信大家看完这篇文章之后应该就能理解了:杨-米尔斯理论涉及的东西实在是太多了,对称性、规范场、非阿贝尔群、标准模型,这些东西对于许多非物理专业的同学来说实在是太陌生了,甚至从来都没听说过。即便对于物理系的学生,杨-米尔斯理论也是要到研究生阶段才接触的东西。因此,要把这么复杂,牵扯面这么广的东西用中学生能懂的语言科普出来,其中难度可想而知。许多公式和术语跑到嘴边又被我逼回去了,特别要在不涉及分析力学和作用量的前提下讲杨-米尔斯理论,差点没给我逼出内伤~

之所以执意用这么通俗的语言讲杨-米尔斯理论,主要就是想让更多人更加客观的理解杨振宁先生的工作,很多事情如果彻底搞清楚了,就会省去很多无意义的争论。现在网上关于杨振宁先生的新闻很多,但是很不幸,大部分新闻上的却是娱乐版,即便除去那些娱乐八卦,关于杨先生科学方面的话题大部分最后都演变成了诸如“杨振宁真的很伟大么?”“杨振宁跟霍金谁厉害?”“杨振宁跟爱因斯坦一样伟大吗?”“杨振宁没有你想象的那么伟大!”等极容易引起撕逼骂战却又很空洞没营养的问题。并且,论战中的双方要么就把杨振宁先生往天上捧,要么就把他使劲往地上踩,这还算是科学讨论么?这是讨论科学问题该有的态度么?

物理学家并不是擂台上的拳击手,他们一起通力合作构建我们现在恢弘的物理大厦。没有开普特和伽利略的奠基,不可能有牛顿的力学体系;没有法拉第工作,不可能有麦克斯韦的电磁大厦;狭义相对论在20世纪初已经是水到渠成呼之欲出了,爱因斯坦也只不过是捷足先登了而已。而且,除了广义相对论确实是爱因斯坦的独门独创,好像还真没有哪个东西说是非谁不可的。没有牛顿,我估计胡克和哈雷也快找到万有引力定律了,洛伦兹和彭加莱已经一只脚跨入狭义相对论的大门了,有没有爱因斯坦狭义相对论差不多都该出现了。

我这么说并不是要否定牛顿和爱因斯坦他们的功绩,能抢在同时代最杰出的头脑之前发现那些理论,这本身就是科学家的能力体现。我只是想建议大家不要总把注意力放在“谁或者谁更伟大,谁比谁更厉害”这种很虚的东西上面,而更多的把注意力放在这些科学家工作本身上去,这些才是全人类共同的宝贵财富。大家的时间都很宝贵,我们就尽量把时间都花在刀刃上去,科学家最宝贵是他们的科学思想,而中国比任何一个国家都不缺少娱乐八卦。

杨振宁先生是我们国宝级的科学家,杨-米尔斯理论是他工作里目前已知的最为璀璨的明珠(鉴于杨振宁先生工作的基础性和前瞻性,他有很多理论刚提出来的时候不被重视,过了几十年之后却发现它极为重要,所以我不确定以后是否会出现比杨-米尔斯理论更重要的东西)。

诺特发现了对称性和守恒律之间的关系,打开了现代物理对称性的大门。

爱因斯坦敏锐而深刻的意识到了这点,然后以雷霆之势将它应用在相对论上,取得的巨大成功把当时其他的科学家惊得目瞪口呆。但是这个套路爱因斯坦熟悉,其他人不熟啊,况且在量子革命的时代,爱因斯坦是那帮量子革命家的“反面教材”,波尔才是他们的教皇,所以人家也不屑于跟你玩。

杨振宁可以说是爱因斯坦的嫡系弟子,如果说爱因斯坦对对称性是偏爱的话,那么杨振宁对对称性就是情有独钟了。他充分吸收了爱因斯坦的对称思想,并且把它发扬光大,再吸收了外尔的规范对称的思想,最后创造了集大成的杨-米尔斯理论。杨-米尔斯理论出来以后,对称性就不再是一个人的玩具了,杨振宁通过这个理论把对称性这种高大上的精英产品一下子变成了谁都可以玩的平民玩具,他把如何释放对称性里蕴藏能量的方式给标准化、工具化、流水化了。从此,“对称决定相互作用”就不再是一句标语,而成了物理学家们的共识和最基本的指导思想,这极大的释放了物理学家的生产力,为后来快速构建标准模型奠定了基础。

这一块是大家在谈论杨振宁先生的工作,谈论杨-米尔斯理论的时候最容易忽略的一块,如果你不能认识到对称性在现代物理里的重要性,不能认识到杨振宁先生和杨-米尔斯理论在对称性问题上的作用,那么你对杨先生工作的理解是非常片面的,甚至错失了他最精华的部分。希格斯机制、渐近自由、夸克禁闭、自发对称破缺、规范场的重整化,这些从杨-米尔斯理论到标准模型之间众多精彩纷呈的故事似乎更适合说书,但是,大家要记住对称性才是现代物理的核心。

杨振宁先生是非常伟大的物理学家,除了在学术上取得的巨大成就以外,他的治学态度一样十分值得大家去深入学习。深入了解之后你能非常明显的感觉到杨先生身上同时闪烁着中国教育和西方教育的优点,他非常有效的把东西方教育里的糟粕都给规避了,所以杨先生总是能很超前的看到一些关键问题。学术上的问题我们无法复制,但是科学教育中一些问题我们是可以复制的,这些问题我后面在公众号和知识星球里会慢慢跟大家谈。

杨振宁先生在八九十岁的时候还亲自给清华大学的本科生上课(羡慕嫉妒恨~),想必也是想把自己做学问一些心得尽可能的交给更多人,这点跟我们这些做科普的想法是一样的。考虑到杨先生的年龄,长尾君不得不写个大大的“服”,不知道以后自己七老八十了,还有没有给年轻人做科普的动力~

最后,祝杨先生身体健康~

相关文章:《深度:宇称不守恒到底说了啥?杨振宁和李政道的发现究竟有多大意义?》

收起阅读 »不确定性原理到底在说什么?

什么是量子力学?

29势函数